마리아 테레지아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

마리아 테레지아는 1717년 신성 로마 제국의 황제 카를 6세의 장녀로 태어났으며, 1740년부터 1780년까지 오스트리아를 통치한 인물이다. 여성의 왕위 계승을 인정하는 국사조칙을 통해 왕위를 물려받았으며, 오스트리아 왕위 계승 전쟁과 7년 전쟁을 겪으며 영토를 지켜냈다. 내정 개혁을 통해 군사력 강화, 교육 및 경제 발전을 이끌었으며, 계몽 전제주의 시대를 열었다. 그녀는 16명의 자녀를 두었으며, 자녀들의 결혼을 통해 외교적 관계를 맺으려 노력했다. 마리아 테레지아는 헝가리 여왕 즉위식에서의 위엄과 소박함으로 백성들의 존경을 받았으며, 현재까지도 오스트리아 역사에서 중요한 인물로 평가받고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 헝가리 여왕 - 마리어 (헝가리)

마리어는 1382년 헝가리 여왕으로 즉위하여 어머니의 섭정을 받았으나, 귀족 반발, 왕위 찬탈 시도, 결혼 등으로 정치적 혼란을 겪었고, 왕위 복귀 후 반란으로 포로가 되었다가 공동 통치 후 사고로 사망했다. - 오스트리아의 역사 - 페르디난트 1세 (신성 로마 황제)

페르디난트 1세는 1556년부터 신성 로마 제국 황제, 1526년부터 헝가리와 보헤미아의 왕, 1521년부터 오스트리아 대공을 지냈으며 합스부르크 왕가의 오스트리아 분가를 창시하고 헝가리와 보헤미아 왕위를 계승하여 합스부르크 제국의 기틀을 마련, 종교 갈등을 조정하여 아우크스부르크 화의를 이끌어냈고 중앙집권화와 가톨릭 부흥을 추진했다. - 오스트리아의 역사 - 프란츠 요제프 1세

프란츠 요제프 1세는 1848년 오스트리아 황제로 즉위하여 헝가리 혁명을 진압하고 절대주의 통치를 강화했으나, 오스트리아-헝가리 제국을 성립시키고 보스니아 헤르체고비나를 합병했으며, 제1차 세계 대전 중 사망했다. - 로렌 - 보주주

보주주는 1801년 308,920명에서 1911년 433,914명으로 인구가 증가했으나, 2016년에는 369,641명으로 감소하는 인구 변화를 겪었다. - 로렌 - 피에르 셰페르

피에르 셰페르는 구체 음악의 창시자이자 프랑스의 작곡가, 음악 이론가, 음향 엔지니어, 작가, 방송인으로서, 일상 소리를 변형한 음악을 만들고 프랑스 국영 방송 실험 스튜디오 설립, 구체 음악 연구 그룹 결성, 파리 음악원 후진 양성 등에 기여했다.

2. 생애

마리아 테레지아는 합스부르크 가문의 영토를 상속받았으나, 여성이라는 이유로 신성 로마 제국 황제가 될 수는 없었다. 그러나 그녀는 40년에 걸친 통치 기간 동안 실질적인 권력을 행사하며 제국을 이끌었다. 그녀의 통치는 다른 합스부르크 군주들과 비교했을 때 매우 성공적인 것으로 평가받으며, 여러 개혁을 통해 제국을 국제적으로 중요한 근대 국가로 변모시켰다.[8] 제국의 제도를 중앙 집권화하고 현대화했으며, 그녀의 통치는 오스트리아에서 "계몽 전제주의" 시대의 시작으로 여겨진다. 통치 방식은 더욱 현대적이고 합리적으로 변모했고, 국가와 국민의 복지에 대한 고려가 이루어졌다.

하지만 그녀의 정책 중 일부는 계몽 시대의 이상과 일치하지 않았으며, 여전히 이전 시대의 가톨릭교 신앙의 영향을 강하게 받았다. 예를 들어 고문을 지지하거나 종교적 관용을 거부하는 등 보수적인 면모도 뚜렷했다. 전반적으로 마리아 테레지아의 개혁은 계몽 사상의 영향을 일부 받았다고는 하나, 절대주의적이고 중앙 집권적인 성격이 강하다는 평가를 받는다.

마리아 테레지아는 자신의 대중적 이미지를 관리하는 데 능숙하여, 위엄과 소박함을 동시에 보여주며 백성들에게 존경과 애정을 받았다. 대표적인 예로 헝가리 여왕 즉위식에서 보여준 모습이 있다.

그녀는 공식적으로는 황후였지만, 실질적인 통치자였기 때문에 종종 '여제'로 불렸다. 이는 남편인 프란츠 1세가 합스부르크 영토 내에서 실질적인 정치적 권력을 거의 가지지 못했고, 마리아 테레지아 자신이 오스트리아 대공으로서 강력한 정치적 권한을 가졌기 때문이다. 당시 합스부르크 군주국의 실질적인 힘은 황제의 지위보다 오스트리아 대공의 지위에 더 기반하고 있었다. 이 때문에 프란츠 1세는 왕배(王配)로서의 이미지가 강했고, 마리아 테레지아의 여제적 성격(실제로는 황후·여왕)이 널리 인식되었다.

18세기 가장 성공적인 합스부르크 군주이자 뛰어난 지도자 중 한 명이었음에도 불구하고, 그녀의 강경한 성격과 보수성 때문에 현대 역사가나 미디어의 관심을 비교적 덜 받는 경향이 있다.[8]

2. 1. 생애 초기

1717년 5월 13일, 빈에서 카를 6세와 엘리자베트 크리스티네 사이의 장녀로 태어났다. 유일한 아들이었던 오빠 레오폴트 요한이 사망한 지 얼마 되지 않아 태어났기에, 합스부르크 가문의 유일한 남성 후계자였던 카를 6세에게 아들이 아닌 딸의 탄생은 큰 실망이었다.아버지 카를 6세는 아들이 없을 경우를 대비해 장녀인 마리아 테레지아가 합스부르크 가문의 모든 영토를 상속받을 수 있도록 국사조칙을 공포하고, 여러 유럽 국가들의 승인을 얻기 위해 노력했다. 이에 따라 마리아 테레지아는 태어나면서부터 합스부르크 영토의 추정상속인이 되었다.

어린 시절 마리아 테레지아는 예수회로부터 교육을 받았으며, 특히 라틴어에 능숙했다. 노래와 궁술을 즐겼고, 왕비로서 필요한 소양을 갖추기 위해 그림, 음악, 무용 등을 배웠다. 그러나 아버지는 그녀의 상속권 확보에만 집중했을 뿐, 실제 통치에 필요한 교육이나 국정 경험을 쌓게 하는 데에는 소홀했다.

그녀의 결혼 상대자로는 여러 인물이 거론되었으나, 최종적으로 로렌의 공작 프란츠 슈테판과 1736년 2월 12일 결혼했다. 이 결혼은 정치적인 이유로 프란츠 슈테판이 조상 대대로 물려받은 로렌 공국을 포기하고 대신 토스카나 대공국을 받는 조건으로 이루어졌다. 마리아 테레지아는 남편을 열정적으로 사랑했지만, 그의 불륜으로 인해 어려움을 겪기도 했다.

결혼 후 토스카나 대공 부부가 되었으나, 카를 6세는 상속녀가 빈에서 멀리 떨어져 있는 것을 불안해하여 곧 오스트리아로 불러들였다. 당시 오스트리아는 러시아-튀르크 전쟁에서의 패배와 재정난으로 어려운 상황에 처해 있었다.

2. 1. 1. 출생과 젊은 시절

1717년 5월 13일, 빈에서 카를 6세와 브라운슈바이크볼펜뷔텔의 엘리자베트 크리스티네 사이에서 둘째 딸이자 살아남은 자녀 중 장녀로 태어났다. 그녀의 오빠인 레오폴트 요한 대공이 사망한 지 6개월 후였다. 부모는 멀리 요르단 강의 물로 세례를 베풀고, 마리아첼 교회에 황금으로 만든 아이 상을 봉납하는 등 그녀의 탄생을 환영했다.[19] 태어난 당일 저녁 세례를 받았으며, 대모는 고모할머니인 브라운슈바이크뤼네부르크의 아말리아 빌헬미네 황후와 친할머니인 팔츠노이부르크의 엘레오노레 막달레네 황후였다.[90] 세례식 기록에 따르면 그녀는 사촌들인 마리아 요제파와 마리아 아말리아(카를 6세의 형이자 전임 황제 요제프 1세의 딸들)보다 앞서 자리했는데, 이는 그녀가 장차 더 높은 지위를 차지할 것임을 시사했다.

아버지 카를 6세는 합스부르크 가문의 유일한 생존 남성으로, 왕조의 단절을 막기 위해 아들을 간절히 원했으나 끝내 얻지 못했다. 마리아 테레지아의 탄생은 황제와 빈 시민들에게 큰 실망을 안겨주었다. 당시 합스부르크 가문은 살리카 법에 따라 남성 상속을 원칙으로 했으나, 아들 상속인이 없었기에 카를 6세는 이미 1713년에 국사조칙을 반포하여 남자 상속인이 없을 경우 장녀가 모든 영토를 상속할 수 있도록 상속법을 개정하였다.[91] 이 조칙으로 마리아 테레지아는 태어나면서부터 사촌 마리아 요제파를 제치고 합스부르크 영토의 추정상속인이 되었다. 카를 6세는 다른 유럽 열강들에게 국사조칙의 승인을 얻기 위해 노력했다. 영국, 프랑스, 작센, 네덜란드, 스페인, 프로이센, 러시아, 덴마크, 사르데냐, 바이에른, 신성 로마 제국 의회 등이 이를 인정했으나, 영국은 오스텐드 회사 폐지를 요구하는 등 각국은 가혹한 조건을 내걸었다.[1] 프랑스, 스페인, 작센, 바이에른, 프로이센은 나중에 이 약속을 저버리게 된다.

마리아 테레지아에게는 여동생 마리아 안나와 1724년에 태어난 마리아 아말리아(요절)가 있었다. 그녀는 어머니 엘리자베트 크리스티네와 여동생 마리아 안나를 닮았으며, 큰 파란 눈, 붉은 기가 도는 금발, 넓은 입, 건강한 체격을 가졌다고 묘사된다. 합스부르크 가문의 빈번한 근친혼 관행과 달리, 그녀의 부모나 조부모는 서로 가까운 친척이 아니었다. "작은 레이즐"이라는 애칭으로 불렸으며, 뛰어난 미모로 시민들 사이에서도 인기가 높았다.[20]

그녀는 진지하고 조용한 성격이었으며 노래와 궁술을 즐겼다. 아버지는 승마를 금지했지만, 훗날 헝가리 대관식을 위해 기본적인 승마술을 배웠다. 황실 가족이 자주 여는 오페라 공연에 참여하는 것을 즐겼으며, 예수회가 교육을 감독했다. 라틴어 실력은 뛰어났다고 평가받았으나, 철자나 구두점 사용이 비정상적이고 격식 있는 태도나 말투가 부족하다는 지적도 있었다. 이는 그녀가 시녀들에게서 배운 빈 독일어를 사용했기 때문으로 보인다. 마리 카롤린 폰 푹스-몰라르 백작 부인에게 예절을 배웠으며 깊은 관계를 맺었다. 왕비로서 필요한 그림, 음악, 무용 교육을 받았지만, 아버지는 그녀가 14세부터 국무회의에 참석하도록 허락했음에도 불구하고 국가 통치에 필요한 실무 교육이나 논의는 거의 하지 않았다. 카를 6세는 딸의 상속권 확보에만 집중했을 뿐, 통치자로서의 준비는 시키지 않았던 것이다.

어린 시절부터 결혼 문제가 논의되었다. 처음에는 로렌 공작 레오폴트 클레멘트가 신랑감으로 고려되었으나 1723년 천연두로 요절했다. 그의 동생인 프란츠 슈테판이 빈으로 초청되었고, 카를 6세는 그를 마음에 들어 했다. 종교적 차이로 프로테스탄트였던 프리드리히 2세와의 혼담은 이루어지지 못했다. 1725년에는 스페인의 카를 왕자와 약혼하고 여동생 마리아 안나는 필립 왕자와 약혼시키려 했으나, 유럽 열강들의 반대로 무산되었다. 마리아 테레지아는 프란츠 슈테판과 가까워졌고, 다른 혼담이 무산되자 안도했다.

프란츠 슈테판은 1729년 로렌 공작이 되었고, 폴란드 왕위 계승 전쟁 중이던 1736년 1월 31일 마리아 테레지아와의 약혼이 공식화되었다. 프랑스의 루이 15세는 프란츠 슈테판이 조상 대대로 내려온 로렌 공국을 폴란드 왕위에서 폐위된 자신의 장인 스타니스와프 1세에게 양도할 것을 요구했다. 카를 6세는 사위에게 이를 강요하며 "포기하지 않으면 대공녀도 없다"고 말했다. 대신 프란츠 슈테판은 메디치 가문의 마지막 대공 잔 가스토네 데 메디치 사후 토스카나 대공국을 받기로 약속받았다. 두 사람은 1736년 2월 12일 빈의 아우구스티누스 교회에서 결혼했다. 마리아 테레지아는 남편을 열정적으로 사랑했지만 질투심도 강했으며, 남편의 불륜은 결혼 생활의 문제 중 하나였다. 아우어스페르크 공녀 마리아 빌헬미나가 그의 가장 잘 알려진 정부였다.

1737년 잔 가스토네가 사망하자 프란츠 슈테판은 로렌을 양도하고 토스카나 대공이 되었다. 1738년 카를 6세는 젊은 부부를 토스카나로 공식 입성하게 했다. 이를 기념하여 피렌체에 세워진 로렌의 개선문은 오늘날까지 남아 있다. 그러나 카를 6세는 상속녀가 멀리 있는 것을 불안해하여 곧 빈으로 불러들였다. 1738년 여름, 오스트리아는 계속되고 있던 러시아-튀르크 전쟁에서 패배를 당했다. 튀르크는 세르비아, 왈라키아, 보스니아에서 오스트리아의 우위를 뒤집었다. 빈에서는 전쟁 비용 때문에 폭동이 일어났고, 프란츠 슈테판은 비겁한 프랑스 스파이로 여겨져 대중적으로 멸시받았다. 전쟁은 이듬해 벨그라드 조약으로 끝났다.

1740년 10월 20일, 카를 6세가 아마도 버섯 중독으로 사망했다. 그는 재정 확보와 군대 장비에 집중하라는 오이겐 공의 조언을 무시하고 국사조칙 승인에만 힘썼다. 그의 치세 내내 국사조칙 확보에 매달렸던 황제는 최근의 터키 전쟁과 폴란드 왕위 계승 전쟁으로 파산 직전의 국가를 남겼다. 국고에는 플로린 10만 개만이 남아 있었는데, 이는 그의 미망인이 요구한 액수였다. 이 전쟁들로 인해 군대도 약화되었다. 16만 명의 정원 대신 군대는 약 10만 8천 명으로 감소했고, 오스트리아령 네덜란드에서 트란실바니아까지, 실레시아에서 토스카나까지 작은 지역에 분산되어 있었다. 또한 훈련이 부족하고 규율이 없었다. 나중에 마리아 테레지아는 "내가 군대를 발견한 상태에 대해서는 설명할 수 없다"고 회고했다.

마리아 테레지아는 어려운 상황에 처해 있었다. 그녀는 국정에 대해 충분히 알지 못했고 아버지의 장관들의 약점을 알지 못했다. 그녀는 아버지의 조언에 따라 그의 고문들을 유임하고 다른 문제에 대해서는 더 경험이 있다고 생각하는 남편에게 의지하기로 결정했다. 두 결정 모두 나중에 후회의 원인이 되었다. 10년 후, 마리아 테레지아는 그녀의 ''정치 유언장''에서 그녀가 즉위한 상황을 회상하며 이렇게 적었다. "나는 돈도 없고, 신용도 없고, 군대도 없고, 나 자신의 경험과 지식도 없고, 마지막으로 어떤 조언도 없었다. 왜냐하면 그들 각자는 처음에 상황이 어떻게 전개될지 기다리고 보려고 했기 때문이다."

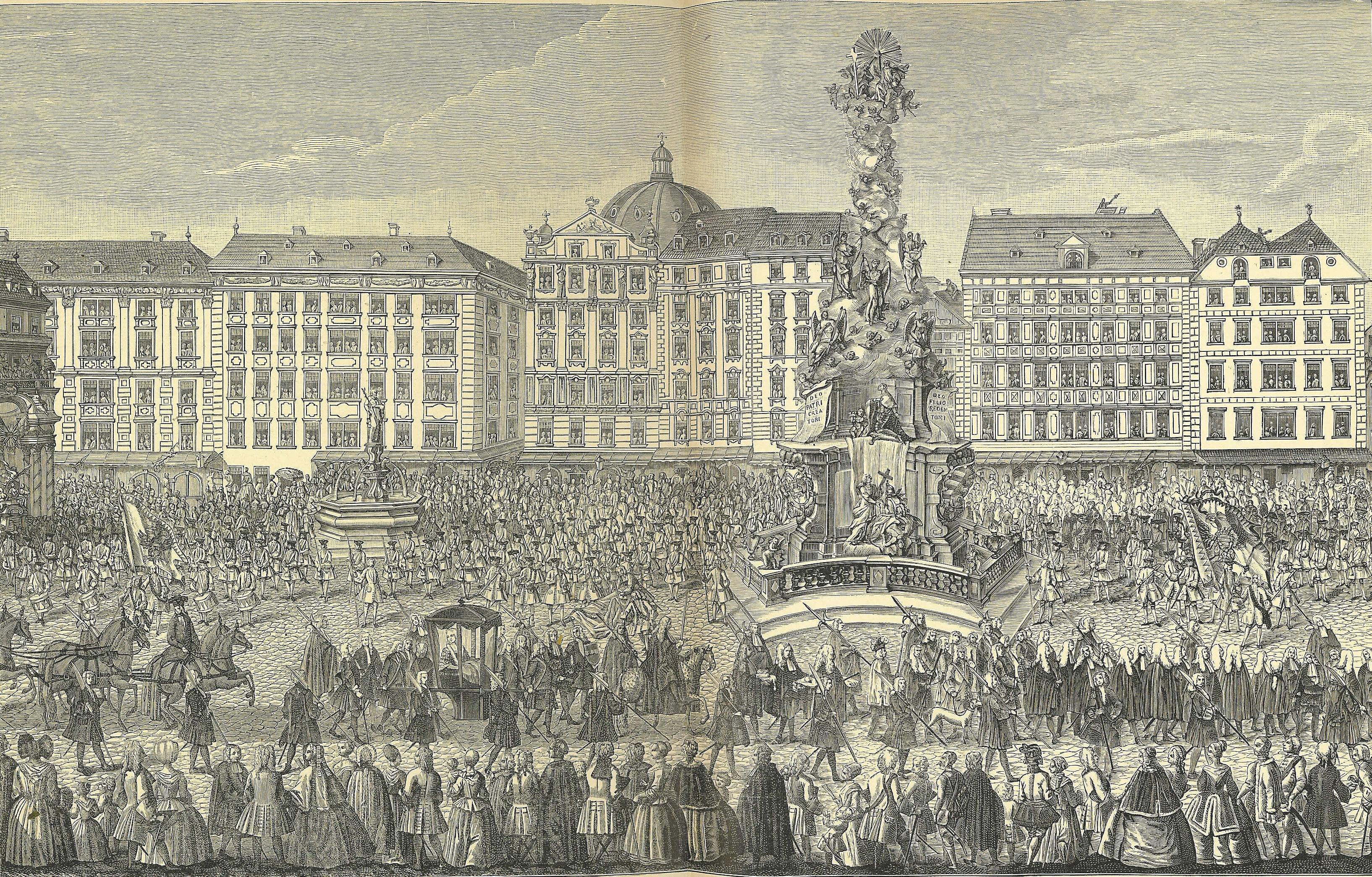

그녀는 다른 국가들이 그녀의 영토를 장악하려 할 가능성을 일축하고 즉시 자신을 위한 통치자로서의 권위를 확보하기 시작했다. 여성은 신성 로마 제국 황제로 선출될 수 없었기 때문에 마리아 테레지아는 남편을 위해 황제 직위를 확보하고자 했지만, 프란츠 슈테판은 신성 로마 제국 내에 충분한 영지나 지위를 갖고 있지 않았다. 그를 황제 자리에 적합하게 만들고 황제 선거에서 보헤미아 국왕으로서 투표할 수 있게 하기 위해(그녀는 성별 때문에 그럴 수 없었다), 마리아 테레지아는 1740년 11월 21일 프란츠 슈테판을 오스트리아와 보헤미아 지역의 공동 통치자로 만들었다. 헝가리 의회가 헝가리의 주권을 공유할 수 없다고 주장했기 때문에 프란츠 슈테판을 공동 통치자로 받아들이는 데 1년 이상이 걸렸다. 그에 대한 사랑과 공동 통치자로서의 그의 지위에도 불구하고, 마리아 테레지아는 남편이 국사를 결정하는 것을 결코 허락하지 않았고, 의견이 다를 때는 종종 그를 회의에서 해고했다. 새 여왕의 권위를 처음으로 보여준 것은 1740년 11월 22일 하부 오스트리아 영지의 충성 맹세였다. 그것은 그녀의 즉위를 공식적으로 인정하고 정당화하는 정교한 공개 행사였으며, 같은 날 호프부르크 궁전의 기사실에서 마리아 테레지아에게 행해졌다.

2. 1. 2. 신성로마제국의 잠재적 왕위 계승자

신성 로마 황제 카를 6세와 엘리자베트 크리스티네 사이에서 태어난 마리아 테레지아 대공녀는 1717년 5월 13일 빈에서 태어났다. 그녀는 부모의 둘째 아이였으나, 생존한 자녀 중에서는 장녀였다. 그녀의 탄생은 유일한 아들이었던 레오폴트 요한 대공이 사망한 지 6개월 후의 일이었다. 카를 6세는 합스부르크 가문의 유일한 생존 남성으로서 왕조의 단절을 막기 위해 아들을 간절히 원했기에, 마리아 테레지아의 탄생은 황제 본인과 빈 시민들에게 큰 실망감을 안겨주었다.

마리아 테레지아는 태어나는 순간부터 합스부르크 영토의 잠재적 왕위 계승권자가 되었다. 이는 카를 6세가 1713년에 자신의 딸들이 형 요제프 1세의 딸들, 즉 조카 마리아 요제파와 마리아 아말리아보다 계승 순위에서 앞서도록 규정한 국사조칙(Pragmatische Sanktion)을 반포했기 때문이다. 이는 할아버지 레오폴트 1세가 아들들에게 형의 딸들에게 우선권을 주도록 서명하게 했던 상속 상호 계약의 내용을 뒤집는 것이었다. 마리아 테레지아의 세례식에서도 그녀가 사촌들보다 앞서는 위치에 서게 함으로써, 그녀의 우월한 계승 순위는 명백히 드러났다.

카를 6세는 국사조칙에 대한 국제적인 승인을 얻기 위해 외교적 노력을 기울였다. 오이겐 공은 "공주에게는 종이 문서보다 강력한 군대와 재정을 남겨야 한다"[32]고 조언했지만, 카를 6세는 이를 무시하고 외교적 승인 확보에 집중했다. 그 결과 영국, 프랑스, 작센, 네덜란드, 스페인[92], 베네치아[93], 교황청[93], 러시아[93], 덴마크[94], 프로이센[94], 사르데냐[94], 바이에른[94] 및 신성 로마 제국 의회 등 여러 유럽 열강과 영방 군주들로부터 국사조칙에 대한 인정을 받아냈다.[1] 하지만 이러한 승인을 얻는 과정은 순탄치 않았다. 예를 들어, 1731년 빈 조약에서는 영국이 국사조칙을 인정하는 대가로 오스트리아에게 오스텐드 동인도 회사의 폐지를 요구하는 등 가혹한 조건을 내걸었다.

카를 6세와 엘리자베트 크리스티네 황후 사이에서는 이후에도 마리아 안나(1718년생)와 마리아 아말리아(1724년생) 두 딸이 더 태어났지만, 아들은 없었다. 이로써 마리아 테레지아는 계속해서 추정상속인의 지위를 유지했다.

카를 6세는 평생에 걸쳐 딸의 상속권을 확보하는 데 힘썼지만, 정작 마리아 테레지아에게 통치자로서 필요한 교육은 제대로 시키지 않았다. 그녀는 14세부터 국무회의에 참석하도록 허락받았으나, 아버지는 국가의 중대사에 대해 그녀와 논의하지 않았다. 여성이 신성 로마 황제가 될 수 없었기에, 카를 6세는 제위가 사위인 프란츠 슈테판에게 돌아가도록 계획했다.

카를 6세가 확보한 국제적 승인에도 불구하고, 그가 1740년에 사망하자 프랑스, 스페인, 작센, 바이에른, 프로이센 등 과거 국사조칙을 승인했던 일부 국가들이 약속을 어기고 마리아 테레지아의 계승에 이의를 제기하며 오스트리아 왕위 계승 전쟁을 일으켰다.

2. 1. 3. 결혼

마리아 테레지아는 어린 시절부터 결혼 문제가 논의되었다. 처음에는 로렌 공작 레오폴트 클레멘트가 배우자 후보로 고려되었으나, 1723년 그가 천연두로 사망하면서 무산되었다.[27][95] 이후 그의 동생인 로트링겐의 프란츠 슈테판이 1723년부터 빈 궁정에 유학하며 새로운 후보로 떠올랐다. 프란츠 슈테판은 카를 6세가 가장 선호하는 사윗감이었지만,[26] 황제는 다른 가능성도 열어두었다. 프로이센의 프리드리히 왕세자, 스페인의 카를로스 왕세자, 포르투갈의 주제 왕세자 등이 후보로 거론되었으나,[24] 종교적 차이나 정치적 문제로 성사되지 못했다.

마리아 테레지아는 6살 때 15살의 프란츠 슈테판을 만났고, 1732년 그가 빈에 다시 유학 왔을 때 깊은 사랑에 빠졌다. 당시 영국 대사는 그녀가 "밤에는 그의 꿈을 꾸고, 낮에는 시녀들에게 그의 이야기를 하고 있다"고 기록할 정도로 열렬했다.[95] 카를 6세 역시 프란츠 슈테판을 마음에 들어 했고, 딸에게 직접 배우자를 선택할 기회를 주었다.[95]

두 사람의 결혼은 폴란드 왕위 계승 전쟁 중인 1736년 1월 31일에 공식적으로 약속되었다. 그러나 결혼에는 정치적 조건이 따랐다. 프랑스의 루이 15세는 프란츠 슈테판이 그의 조상 대대로 내려온 로트링겐 공국을 스타니스와프 1세에게 양도할 것을 요구했다.[30] 프란츠 슈테판은 이 요구를 받아들이는 대신, 자녀가 없던 메디치 가문의 마지막 대공 잔 가스토네 데 메디치 사후 토스카나 대공국을 받기로 했다.[31]

1736년 2월 12일, 마리아 테레지아와 프란츠 슈테판은 빈의 아우구스티너 교회에서 결혼식을 올렸다. 당시 왕족으로서는 드문 연애 결혼이었지만,[28] 동시에 로트링겐 공국을 둘러싼 프랑스와의 이해관계에 따른 정치적 결합이기도 했다. 결혼식에서 마리아 테레지아의 드레스 옷자락은 관례를 깨고 그녀의 오랜 가정교사인 카롤리네 폰 푹스몰라르트 백작 부인이 들었다.[28]

마리아 테레지아는 남편을 매우 열정적으로 사랑했지만, 동시에 강한 소유욕과 질투심을 보였다. 프란츠 슈테판의 잦은 불륜은 결혼 생활의 가장 큰 문제였으며, 특히 마리아 빌헬미나 폰 아우어슈페르크와의 관계가 유명했다.

1737년, 잔 가스토네 데 메디치가 사망하자 프란츠 슈테판은 로렌 공국을 프랑스에 넘기고 토스카나 대공이 되었다. 1739년 1월, 부부는 피렌체를 방문하여 토스카나에 공식 입성했다. 프란츠 슈테판은 토스카나의 재정을 성공적으로 재건했으며, 이는 훗날 오스트리아 재정에 큰 도움이 되었다.[35] 그러나 카를 6세는 상속녀가 멀리 떨어져 있는 것을 불안해하여 곧 빈으로 불러들였다.

2. 2. 제위 계승전

마리아 테레지아의 결혼 문제는 그녀가 어렸을 때부터 논의되었다. 처음에는 로렌 공작 레오폴트 클레멘트가 유력한 신랑감으로 여겨져 1723년 빈을 방문하여 만날 예정이었으나, 그가 천연두로 사망하면서 무산되었다.

레오폴트 클레멘트의 동생인 프란츠 슈테판이 빈으로 초청되었다. 카를 6세 황제는 프란츠 슈테판을 마리아 테레지아의 배우자로 가장 선호했지만, 다른 가능성도 열어두었다. 종교적 차이 때문에 프로테스탄트 군주인 프로이센의 프리드리히 왕자와의 혼담은 이루어질 수 없었다. 1725년에는 스페인의 카를 왕자와 마리아 테레지아를, 필립 왕자와 그녀의 여동생 마리아 안나를 약혼시키려는 계획도 있었으나, 스페인의 엘리사베트 파르네세 왕비와의 협약을 다른 유럽 열강들이 반대하면서 무산되었다. 이미 프란츠 슈테판과 가까워진 마리아 테레지아는 이 약혼 파기에 안도했다.

프란츠 슈테판은 1729년 로렌 공작이 될 때까지 빈의 황실에 머물렀다. 마리아 테레지아와의 결혼은 폴란드 왕위 계승 전쟁 중이던 1736년 1월 31일에야 공식적으로 약속되었다. 프랑스의 루이 15세는 자신의 장인이자 폴란드 왕위에서 물러난 스타니스와프 1세에게 영지를 주기 위해, 프란츠 슈테판이 조상 대대로 물려받은 로렌 공국을 포기하도록 요구했다. 카를 6세는 프란츠 슈테판에게 로렌 공국을 포기하지 않으면 결혼도 없다고 압박했고, 결국 프란츠 슈테판은 이를 받아들였다. 대신 그는 자녀가 없던 메디치 가문의 마지막 대공 잔 가스토네 사후 토스카나 대공국을 받기로 약속받았다. 두 사람은 1736년 2월 12일 빈의 아우구스티누스 교회에서 결혼식을 올렸다.

마리아 테레지아는 남편을 강하고 소유욕적으로 사랑했으며, 결혼 전 편지에는 그를 보고 싶어 하는 간절함이 드러난다. 반면 프란츠 슈테판의 편지는 다소 형식적이었다고 전해진다. 그녀는 남편에게 매우 질투심이 많았고, 아우어스페르크 공녀 마리아 빌헬미나 등 남편의 불륜은 결혼 생활 내내 문제가 되었다.

1737년 7월 9일 잔 가스토네가 사망하자 프란츠 슈테판은 로렌을 넘겨주고 토스카나 대공이 되었다. 1738년 카를 6세는 젊은 부부를 토스카나로 보내 공식 입성식을 치르게 했다. 이를 기념하여 피렌체에 세워진 로렌 개선문은 오늘날까지 남아있다. 그러나 그들의 피렌체 체류는 짧았다. 카를 6세는 자신이 없는 사이에 상속녀인 마리아 테레지아가 멀리 떨어져 있는 것을 불안해하여 곧 빈으로 불러들였다. 1738년 여름, 오스트리아는 계속되고 있던 러시아-튀르크 전쟁 (1735-1739년)에서 패배하여 세르비아, 왈라키아, 보스니아 등지에서 얻었던 영토를 잃었다. 빈에서는 전쟁 비용 때문에 폭동이 일어났고, 프란츠 슈테판은 프랑스 스파이라는 의심을 받으며 대중의 비난을 받기도 했다. 전쟁은 이듬해 벨그라드 조약으로 종결되었다.

마리아 테레지아는 결혼 후 1년이 채 되지 않은 1737년 첫 딸 마리아 엘리자베트를 낳았다. 아들이 아니라는 점은 실망을 안겨주었으며, 이후 태어난 마리아 안나와 마리아 카롤리나 역시 딸이었다. 아들 후계자에 대한 압박 속에서 그녀의 아버지 카를 6세는 1740년 갑작스럽게 세상을 떠나게 된다.

2. 2. 1. 오스트리아 계승 전쟁

카를 6세가 1740년 10월 20일 갑작스럽게 서거하자, 그의 생전 노력에도 불구하고 상속 문제에 대한 안이한 예측은 곧 틀린 것으로 드러났다. 국본조칙(“합스부르크 가문의 영토는 분할해서는 안 된다”)은 공공연히 무시되었고, 주변 국가들은 카를 6세의 딸인 마리아 테레지아의 상속을 인정하지 않고 영토를 분할하기 위해 침략해왔다. 프랑스, 스페인 등 열강뿐만 아니라 프로이센, 바이에른, 작센 등 신성 로마 제국 내 제후국들도 반기를 들었다. 이것이 오스트리아 왕위 계승 전쟁(1740년 - 1748년)의 시작이었다. 당시 마리아 테레지아는 23세였고 넷째 아이를 임신 중이었으며, 어떠한 정치적 교육도 받지 못한 상태였다. 각국 대사들은 본국에 그녀가 무지하다고 보고했지만, 영국만이 "침착하고 냉정한 태도에서 비범한 재능이 있다"고 평가하며 주의를 환기했다.[36] 독일 제후들은 카를 6세의 먼 친척인 비텔스바흐 왕가 출신 카를 알브레히트를 신성 로마 황제 카를 7세로 추대하려 했다.1740년 12월 16일, 프로이센의 프리드리히 2세가 가장 먼저 선전포고도 없이 합스부르크 가문의 영토인 슐레지엔을 침략했다. 프리드리히 2세는 고립된 마리아 테레지아를 보호한다는 명분(유사시 지원과 군자금 제공[37])을 내세우며 대가로 300만 굴덴과 슐레지엔 할양을 요구했지만[38], 실제로는 사절의 도착보다 침략이 먼저였다.[37] 이에 대해 동요하는 노신들에게 마리아 테레지아는 슐레지엔을 결사 방어하겠다는 결의를 분명히 밝혔고[39], 제1차 슐레지엔 전쟁이 발발했다. 설상가상으로 바이에른 선제후 카를 알브레히트마저 오스트리아의 적으로 돌아섰다.

1741년 3월 13일, 마리아 테레지아가 고대하던 아들 요제프 2세를 무사히 낳으면서 오스트리아 내부의 사기는 크게 올랐다. 그러나 4월 10일 몰비츠 전투에서 오스트리아군이 대패하자, 프랑스도 프로이센을 지원했고,[40] 오스트리아는 서쪽에서 포위당하는 위기에 놓였다. 오스트리아는 거듭되는 전쟁으로 전비가 부족했고 원군도 없었으며, 궁정의 중신들은 우왕좌왕했다. 이러한 상황에서 마리아 테레지아는 동쪽의 헝가리에 도움을 요청하기로 결심했다. 당시 헝가리는 독일인의 관점에서 이민족으로 여겨졌고 정서적으로 오랫동안 대립 관계에 있었지만, 마리아 테레지아는 남편 프란츠 슈테판과 아이들을 데리고 프레스부르크(현 브라티슬라바)로 가서 1741년 6월 25일 헝가리 여왕으로 즉위했다. 그녀의 아름답고 강인한 모습은 헝가리 귀족들에게 좋은 인상을 주었다. 이후 헝가리 의회(귀족 의회)와의 협상이 시작되었고, 9월 11일에는 어린 아들 요제프를 안고 의회에서 "이 아이를 안고 있는 나를 도울 수 있는 것은 여러분뿐입니다"라고 호소력 짙은 연설을 했다.[41] 수개월에 걸친 협상 끝에 헝가리 귀족들은 Vitam et sanguinem pro rege nostro Maria Theresia!|우리의 피와 목숨을 여왕 폐하께!la라고 외치며 충성을 맹세했고, 자신들의 특권을 보장받는 대가로 군자금과 병력을 제공했다.[42] 헝가리 군대는 규모는 작았지만, 붕괴 직전의 오스트리아에 대한 헝가리의 충성 맹세는 적들에게 큰 심리적 동요를 일으켰으며[43], 이후 헝가리는 오스트리아군의 중요한 부분을 차지하게 된다.[44]

헝가리의 지원을 얻었음에도 전황은 쉽게 호전되지 않았다. 1742년 5월 크투지츠 전투에서는 마리아 테레지아가 직접 지휘관으로 발탁한 남편의 동생 카를 알렉산더의 미숙한 지휘[52] 등으로 인해 또다시 패배했다. 결국 7월, 영국의 중재로 프로이센과 일시적으로 휴전하면서 슐레지엔 대부분을 할양해야 했다. 하지만 이를 통해 프랑스-바이에른 연합군이 점령하고 있던 프라하를 탈환하고 보헤미아 왕위를 되찾아, 1743년 5월 12일 마리아 테레지아는 프라하에서 보헤미아 여왕으로 즉위했다. 이 과정에서 전쟁 중 태도를 바꾼 보헤미아 귀족들에 대한 분노가 컸지만, 처벌은 카를 알브레히트에게 협력한 일부 귀족과 자금을 지원한 유대인을 추방하는 선에서 그쳤다.[45] 가톨릭 신앙심이 깊었던 그녀는 유대인에게는 가혹했으나, 추방으로 인한 경제적 타격 때문에 나중에 이 조치를 철회했다.[46]

이러한 국가적 위기 상황 속에서도 여러 나라의 침략에 굴하지 않고 맞선 젊은 마리아 테레지아의 모습은 그녀의 국제적 평가를 크게 높였다. 훗날 프리드리히 2세는 "지금 합스부르크 가문에는 보기 드문 남성이 통치하고 있는데, 이 남성은 바로 여성이다"라고 평가하기도 했다.[47][48] 또한 장남 요제프의 탄생이 카를 6세 재위 중이었다면 마리아 테레지아는 후견인의 지위에 머물렀을 것이고, 그녀의 정치적 재능을 발휘하지 못했을 것이라는 지적도 있다.[49]

한때 제국의 황위와 보헤미아 왕위는 프랑스가 지지한 카를 알브레히트(카를 7세)에게 넘어갔었다. 1744년, 카를 7세는 황제 보호를 명분으로 프로이센의 재침략을 유도했다. 그러나 프로이센의 군사력과 야심이 노골적으로 드러나면서 이전과는 반대로 프로이센이 외교적으로 고립되었다. 1745년 1월 20일, 카를 7세가 갑작스럽게 사망하자 황제 선거가 다시 열렸고, 마리아 테레지아는 외교력을 발휘하여 1745년 9월 13일, 9표 중 7표를 얻어 남편 프란츠 슈테판을 프란츠 1세로 황위에 올리는 데 성공한다.[50] 마리아 테레지아는 황위 탈환을 매우 기뻐하며 임신 중임에도 불구하고 프랑크푸르트 대관식에 직접 참석했다. 그녀는 독일 각지에서 환영받았으며, 심지어 프리드리히 2세가 가장 아끼는 여동생인 바이로이트 변경백 부인 빌헬미네도 그녀에게 알현을 요청할 정도였다.[51]

황위는 되찾았지만, 프로이센과의 전쟁은 계속되었다. 오스트리아군이 승리하는 전투도 있었지만, 군대의 질적 차이(다민족 구성, 유력 귀족 위주의 장교 임용, 유능한 브라운 장군 냉대 등 구조적 문제[52])로 인해 전반적으로 열세를 면치 못하고 전쟁은 교착 상태에 빠졌다. 결국 프로이센의 이웃 국가이자 영국과 동군연합 관계였던 하노버 선제후령의 중재로[53], 1745년 드레스덴 조약을 맺어 프로이센의 슐레지엔 영유를 다시 한번 인정해야 했다.

프랑스와의 전쟁은 주로 영국과의 대립 구도 속에서 한동안 더 계속되다가, 최종적으로 1748년 아헨 조약이 체결되면서 오스트리아 왕위 계승 전쟁은 완전히 종결되었다. 이 조약을 통해 마리아 테레지아의 합스부르크 가문 영토 상속권, 즉 국본조칙은 마침내 여러 나라의 승인을 얻었지만, 오스트리아에게 가장 부유한 영토였던 슐레지엔의 상실은 확정적인 것이 되었다.[54]

전쟁 중인 1743년부터 1748년에 걸쳐, 마리아 테레지아는 여름 별궁인 쉔브룬 궁전의 건설에 착수했다. 호프부르크 궁전과 달리 개방적이고 가정적인 분위기의 쉔브룬 궁전은 이후 합스부르크 가문을 상징하는 중요한 건축물이 되었다.[55]

2. 2. 2. 7년 전쟁

1756년 8월 29일, 프로이센 왕국의 프리드리히 2세가 작센 선제후령을 침공하면서 7년 전쟁이 시작되었다. 이전 오스트리아 왕위계승전쟁과 달리, 이번에는 프랑스와 러시아가 오스트리아와 동맹을 맺어 전쟁 초반 오스트리아가 우세했다. 특히 1759년 8월 12일의 쿠너스도르프 전투에서는 프로이센군이 큰 타격을 입어 프리드리히 2세 자신도 부상을 당했다.그러나 오스트리아와 러시아 측 역시 피해가 컸고, 정치적인 이유 등으로 다운 장군은 구벤 협정에 따라 베를린 공격을 실행하지 않았다. 이는 훗날 '브란덴부르크의 기적'으로 불리게 되는 사건 중 하나였다. 전쟁이 장기화되면서 압도적인 동맹군에 맞선 프로이센은 점차 궁지에 몰렸지만, 오스트리아 역시 막대한 전쟁 비용으로 재정난에 시달렸다. 한편, 북아메리카 등 다른 전선에서 영국과 프랑스가 격돌하면서, 영국은 1761년 10월 프로이센에 대한 재정 지원을 중단했다.

프로이센의 패색이 짙어지던[64] 1762년 1월 5일, 러시아의 옐리자베타 여제가 사망하고 프리드리히 2세를 숭배하던 표트르 3세가 즉위하면서 전황이 급변했다. 러시아는 즉시 프로이센과 강화하고 전쟁에서 이탈했다. 러시아의 이탈 후 전세는 다시 프로이센에게 유리해졌고, 결국 마리아 테레지아는 슐레지엔 탈환을 포기해야만 했다. 당시 오스트리아의 국력은 마리아 테레지아 본인이 사유 재산을 매각해야 할 정도로 한계에 다다른 상태였다.[65] 1763년 2월 15일, 후베르투스부르크 조약이 체결되어 슐레지엔에 대한 프로이센의 영유권이 최종적으로 확정되었다.

오스트리아 왕위계승전쟁과 7년 전쟁이라는 두 차례의 큰 전쟁을 겪으면서, 오스트리아와 프로이센 양국은 국가 시스템을 정비하고 근대 국가로 발전하는 계기를 마련했다. 오스트리아에서는 초등학교 신설(후술)과 함께 징병제가 개혁되었다. 군사 행정 위원이 설치되어 군세 징수 과정에서 귀족의 영향력이 배제되었다. 1762년에는 군사 관련 기구들이 궁정 군사청 아래로 통합되어 군사 정책 결정 과정이 일원화되었다. 또한 일반 징병제가 도입되어 이론상 모든 국민에게 병역 의무가 부과되었지만, 실제로는 신분 차별이 존재했다. 농민 출신 병사들도 급여를 받게 되어 군인들의 생활이 안정되고 오스트리아의 군사력이 크게 향상되었다.

2. 3. 통치 기간

마리아 테레지아의 통치 기간 동안 오스트리아는 군사 제도 개편 등 중요한 변화를 겪었다. 통치 후반으로 갈수록 계몽주의의 영향을 받은 개혁이 나타났으나, 동시에 마리아 테레지아 본인은 점차 보수적인 성향을 보였다.[69]1765년 남편 프란츠 1세 사후, 아들 요제프 2세가 신성 로마 제국 황제로 즉위하며 공동 통치가 시작되었다.[72] 그러나 요제프 2세의 급진적인 개혁 성향은 어머니와의 잦은 의견 대립과 갈등을 야기했다. 특히 제1차 폴란드 분할 참여[73]나 바이에른 계승 전쟁[74] 등 외교 정책에서도 이견이 있었다.

말년에는 프랑스 왕비가 된 딸 마리 앙투아네트의 사치스러운 생활을 걱정하며 영국의 찰스 1세나 명예혁명을 예로 들어 경고하는 편지를 보냈으나, 큰 효과는 없었다.

1780년 11월 29일 서거하여[75] 남편 프란츠 1세 곁인 카푸치너 납골당에 안치되었다. 임종 시 남편의 유품인 가운을 입었다고 전해진다.[75] (그녀의 죽음 이후 합스부르크 왕가의 오스트리아가 점차 해체되었다는 평가도 존재한다.)

2. 3. 1. 종전과 내정 수습

7년 전쟁이 끝난 후, 마리아 테레지아는 오스트리아를 선진국으로 만들기 위한 여러 내정 개혁을 단행하여 상당한 성과를 거두었다. 명목상의 황제였던 남편 프란츠 1세의 치세 동안에도 그녀는 실질적인 통치자로서 오스트리아-헝가리 왕국뿐 아니라 신성 로마 제국의 정치에도 깊이 관여했다. 이러한 그녀의 영향력 행사에 대해 프로이센의 프리드리히 대왕을 비롯한 제국의 제후들은 불만을 드러내기도 했다.마리아 테레지아는 여러 분야에서 개혁 정책을 추진했는데, 특히 교육 분야에서 큰 변화를 이끌었다. 사병 확충 주장을 물리치고 전국에 초등학교를 세워 의무 교육 제도를 확립했다. 동일한 내용의 교과서를 각 지역 언어로 번역하여 배포함으로써 어린이 교육의 질을 높였고, 이는 국민 전체의 지적 수준 향상으로 이어졌다. 또한, 국가 관료 양성을 위해 테레지아눔(1746년), 테레지안 군사학교(1751년), 동방어학원(1754년) 등 전문 교육 기관을 설립했다. 1770년대에는 모든 계층을 아우르는 학교 제도 개혁을 단행했는데, 이는 낮은 문해율을 개선하기 위한 것이었다. 프로이센의 교육 개혁가 요한 이그나츠 폰 펠비거를 초빙하여 1774년 학교 개혁법을 제정, 6세에서 12세 아동의 의무 교육을 명시했다. 교육 과정은 단순 암기보다 사회적 책임, 규율, 직업 윤리, 이성 사용을 강조했으며, 모국어 교육 후 독일어를 배우도록 했다. 교사의 지위와 급여를 향상시키고 교원 양성 대학을 설립하는 등 교육 환경 개선에도 힘썼다. 이러한 개혁은 농민층과 일부 귀족들의 반대에 부딪히기도 했으나, 마리아 테레지아의 강력한 의지로 추진되어 문해율 향상에 크게 기여했다. 그러나 일부 지역에서는 여전히 문맹률이 높게 유지되는 한계도 있었다.

사회적으로는 매춘을 엄격히 금지하고 관련자들을 처벌했으며, 이는 딸 마리 앙투아네트가 프랑스에서 매춘을 금지하는 데 영향을 주었다. 한편, 신하들의 성 도덕에도 깊은 관심을 보여, 1752년 매춘, 동성애, 간통 등을 단속하는 정절 위원회(Keuschheitskommission)를 설립했다.[6] 이 위원회는 비밀 요원을 고용하여 사생활을 감시하고 연회나 사적인 모임을 급습하여 사회 규범 위반자를 체포했으며, 처벌에는 채찍질, 추방, 심지어 사형까지 포함되었다.[6] 한편 1766년에는 의복 자유화 조치를 시행하기도 했다.

군사 분야에서는 군사 행정 위원을 설치하여 군세 징수 등에 외부 간섭을 배제했고, 1762년 군사 기구를 궁정 군사청 아래로 통합하여 군사 정책 결정의 효율성을 높였다. 또한 일반 징병제를 도입하여 신분과 관계없이 병역 의무를 부과하고(실제로는 신분 차별이 존재했지만), 병사들에게 급료를 지급하여 안정적인 생활을 보장함으로써 오스트리아의 군사력을 크게 강화했다.

시간이 흐르면서 계몽주의 사상이 관료들 사이에 퍼지자 그녀의 개혁 정책도 점차 계몽주의적 색채를 띠게 되었다. 의복 자유화(1766년)나 예수회 탄압(1773년) 등이 그 예이다. 그러나 마리아 테레지아 자신은 점차 보수화되어 갔으며, 1765년 남편 프란츠 1세 사후 제위에 오른 아들 요제프 2세의 급진적인 개혁 성향과 자주 대립하며 견제했다. 요제프 2세는 어머니의 후견 아래 공동 통치자였으나, 친정을 원하며 사사건건 갈등을 빚었다.

종교적으로 마리아 테레지아는 독실한 가톨릭 신자로서 종교적 통합을 국가 안정의 필수 요소로 여겨 종교적 관용을 명백히 거부했다. 그녀는 교회가 군주의 권한에 간섭하는 것을 용납하지 않았으며, 대주교, 주교 등의 선출을 통제하고 얀세니즘의 영향을 받아 국가 교회의 자율성을 강조하며 로마 교황청과 거리를 두었다. 그리스 가톨릭을 장려하고 라틴 교회 가톨릭과 동등한 지위를 부여하려 했으며, 공공 채찍질 금지, 종교 공휴일 및 수도회 축소 등 과도한 종교 행위를 억제하는 정책도 시행했다. 예수회와의 관계는 복잡했는데, 초기에는 예수회 출신들이 교육과 고해를 담당했으나 점차 그들의 영향력을 경계하여 1773년 예수회를 탄압하고 재산을 몰수했다. 반면, 유대인과 프로테스탄트에 대해서는 강한 반감을 가지고 탄압 정책을 폈다. 1744년 프라하의 유대인 추방령을 내렸다가 경제적 이유와 외교적 압력으로 철회하기도 했으나, 유대인에 대한 혐오는 계속되었다. 그럼에도 불구하고 일부 유대인들에게 국가적 보호를 제공하고 상업 활동을 지원하기도 했다. 프로테스탄트 역시 탄압 대상으로, 비밀 신자들을 찾아내 가톨릭 개종을 강요하고 거부할 경우 트란실바니아 등으로 추방했다. 이러한 종교 정책은 아들 요제프 2세로부터 "불의하고, 불경스럽고, 불가능하고, 해롭고, 어리석다"는 비판을 받았으며, 요제프 2세의 반대로 일부 탄압 계획이 철회되기도 했다. 완전한 종교 자유는 그녀 사후 요제프 2세의 관용 칙령에 의해 보장되었다.

의료 및 위생 분야에서도 개혁이 이루어졌다. 네덜란드 의사 게라르트 판 스비텐을 영입하여 빈 의과대학 설립의 기초를 마련했고, 비위생적인 매장 관습을 개선하기 위해 새로운 묘지 조성 시 정부 허가를 받도록 했다. 특히 1767년 천연두 유행 이후에는 종두(접종)를 적극 장려했다. 판 스비텐의 반대에도 불구하고 고아들을 대상으로 접종 실험을 성공시킨 후, 직접 접종을 받고 황실 가족과 일반인들에게 접종을 권장하여 오스트리아 내 접종 확산에 크게 기여했다. 또한 1770년 독극물 판매 규정을 강화하고, 1773년 식기류에 납 사용을 금지하는 등 공중 보건에도 신경 썼다.

법률 분야에서는 통일된 법체계 마련을 위해 노력했다. 각 지역의 법을 모아 『테레지안 법전』(Codex Theresianus) 편찬을 시도했으나 완성되지는 못했다. 1769년에는 중세적 형사 사법 제도를 성문화한 『테레지아 형사 헌법』(Constitutio Criminalis Theresiana)을 발표했는데, 이 법은 고문을 통한 자백을 허용하고 마녀사냥과 종교 범죄를 처벌 대상으로 명시하는 등 전근대적인 요소도 포함하고 있었다. 마리아 테레지아는 자그레브의 마지막 마녀 재판에 개입하여 마녀사냥을 종식시키는 데 기여하기도 했다.[4][5] 그러나 계몽주의 시대의 인도주의적 개혁 흐름과는 달리, 아들 요제프 2세가 1776년 고문을 금지했을 때 종교계의 지지를 받으며 고문 폐지에 반대하는 보수적인 면모를 보이기도 했다. 1749년에는 모든 세습 영토를 관할하는 최고 사법부를 설립하여 사법 제도를 중앙집권화했다.

마리아 테레지아는 학문과 출판물에 대한 검열을 강화하기도 했다. 특히 가톨릭 교리에 어긋난다고 판단되는 서적들이 주요 대상이었으며, 볼테르나 장자크 루소와 같은 계몽주의 사상가들의 저작도 금지되었다. 아이러니하게도 이러한 검열 정책에는 계몽주의자로 평가받던 게라르트 판 스비텐이 협력했다.

경제적으로는 농민의 생활 수준 향상이 국가 수입 증대로 이어진다는 점을 인식하고 농민 생활 개선에 힘썼다. 정부 개입을 통해 산업 발전을 도모했는데, 실레시아 상실 후에는 보조금 지급과 무역 장벽 설치를 통해 해당 지역의 섬유 산업을 북부 보헤미아로 이전시키려 했고, 길드의 특권을 축소했으며, 1775년 오스트리아-보헤미아 지역의 내부 관세를 폐지하는 등 경제 활성화를 위한 조치를 취했다.

통치 후반기에는 제국 동부 지역 농노제 개혁에 착수했다. 1770년대 초 기근과 인구 조사를 통해 드러난 농민들의 비참한 실상, 특히 과도한 부역 노동("로보타")의 문제점을 인식하고 개혁의 필요성을 느꼈다. 1771년부터 1778년까지 농민의 부역 노동을 규제하는 "로봇 특허"(Robot Patent)를 발표했다.[7] 더 나아가 1773년에는 장관 프란츠 안톤 폰 라프 주도로 왕실 소유지에서 대토지를 소규모 농장으로 나누고 부역 대신 임대 계약으로 전환하는 "라프화(Raabisation)" 개혁을 시범적으로 실시하여 성공을 거두었다. 그러나 이 개혁을 귀족 소유지로 확대하려 하자 귀족들의 강력한 반대에 부딪혔다. 놀랍게도 이 과정에서 이전에 농노제 폐지를 주장했던 아들 요제프 2세마저 귀족들의 편에 서서 개혁을 반대했다. 결국 마리아 테레지아는 귀족들과 타협할 수밖에 없었고, 농노제는 그녀 사후 요제프 2세에 의해 폐지되었다.[7]

2. 3. 2. 계몽주의와 보수성

7년 전쟁 이후 마리아 테레지아는 오스트리아의 근대화를 목표로 다양한 내정 개혁을 추진했다. 이러한 개혁에는 계몽주의 사상의 영향이 반영되었지만, 동시에 그녀의 깊은 가톨릭 신앙에 기반한 보수적인 정책들도 공존했다.마리아 테레지아는 교육 개혁에 힘썼다. 다른 나라보다 앞서 전국에 초등학교를 신설하고 의무 교육 제도를 확립했다. 전국적으로 동일한 내용의 교과서가 배포되었고, 각 지역의 언어로 교육이 이루어졌다.[70] 이는 국민들의 지적 수준 향상에 기여했다. 또한, 네덜란드 출신 의사 게랄드 판 스위텐 남작의 빈 대학교 의학부 개혁을 지원하고 시체 해부를 허용하는 등[71], 과학 발전을 위한 조치도 취했다. 그녀는 가톨릭 신자였음에도 불구하고, 기존의 신앙이 오스트리아 근대화에 장애가 될 수 있음을 인지하고 있었다.[71]

교회 정책에 있어서도 국가의 통제를 강화하려는 경향을 보였다. 대주교, 주교, 수도원장의 선출을 통제했으며, 로마와는 거리를 두었다. 이는 얀세니즘 사상의 영향도 받은 것으로, 국가 교회의 자율성을 강조하는 맥락에서 이루어졌다. 그리스 가톨릭을 장려하고 라틴 교회 가톨릭과 동등한 지위를 부여했으며, 공공 채찍질 금지나 종교 공휴일 및 수도회 수 축소 등 과도한 종교적 관행을 억제하기도 했다. 1773년에는 예수회를 금지했는데, 이는 계몽주의적 관료들의 영향이 컸지만, 정작 마리아 테레지아 자신은 점차 보수화되는 경향을 보였다.[69]

그러나 마리아 테레지아의 통치에는 계몽주의와 상반되는 보수적인 면모도 뚜렷하게 나타났다. 독실한 가톨릭 신자로서 종교적 통합을 국가 안정의 필수 요소로 여겼고, 종교적 관용의 개념을 명백히 거부했다. 그녀는 유대인과 프로테스탄트를 국가에 위협적인 존재로 간주하고 탄압 정책을 폈다. 특히 유대인에 대해서는 "나는 이 민족보다 더 큰 재앙은 없다고 생각한다. 그들의 기만, 고리대금, 탐욕으로 인해 나의 신민들이 거지로 전락하고 있다. 따라서 가능한 한 유대인들을 멀리하고 피해야 한다."라고 표현할 정도로 강한 반감을 드러냈으며, 1744년에는 프라하의 유대인들을 추방하려 시도하기도 했다(이후 국제적 압력 등으로 철회됨). 말년에는 유대인들의 강제 개종 금지나 일부 권리 보호 조치를 취하기도 했으나, 기본적인 혐오감은 변하지 않았고 상업 및 산업 활동 지원은 제한적이었다. 프로테스탄트에 대해서도 가톨릭으로의 개종을 강요하고, 거부하는 이들을 트란실바니아 등지로 추방했다. 또한 사회 기강을 이유로 매춘을 금지하고 관련자들을 채찍형 후 노동 교화소로 보내 강제 노역시키는 등 가혹하게 처벌했다.

1765년 남편 프란츠 1세가 사망한 후, 아들 요제프 2세가 신성 로마 제국 황제가 되면서 공동 통치가 시작되었다.[72] 그러나 어머니와 아들은 여러 정책에서 의견 충돌을 빚었다. 요제프 2세는 급진적인 계몽주의 개혁을 추진하려 했지만, 마리아 테레지아는 이를 견제하며 보수적인 입장을 취했다.[72] 특히 종교 정책에서 갈등이 두드러졌는데, 요제프 2세는 어머니의 종교적 비관용 정책을 "불의하고, 불경스럽고, 불가능하고, 해롭고, 어리석다"고 비판하며 종교 자유를 요구했다. 그는 어머니의 모라비아 프로테스탄트 추방 계획에 반대하며 황제직 사퇴를 위협하기도 했다.

2. 4. 사후

마리아 테레지아는 남편 프란츠 슈테판이 사망한 후 15년간 상복을 벗지 않았으며, 1780년에 사망했다. 그녀의 사후 합스부르크 가문과 오스트리아에는 여러 변화가 뒤따랐다.그녀의 아들이자 공동 통치자였던 요제프 2세는 어머니의 정책 중 일부, 특히 종교 정책에 대해 비판적인 입장이었다. 그는 마리아 테레지아의 종교적 불관용 정책을 "불의하고, 불경스럽고, 불가능하고, 해롭고, 어리석다"고 평가했다. 마리아 테레지아는 생전에 종교의 자유를 허용하지 않았으나, 그녀가 사망한 후 요제프 2세는 관용 특허(Patent of Toleration)를 발표하여 이를 보장했다. 또한, 마리아 테레지아가 유독 총애했던 딸 마리아 크리스티나와 그 남편 알베르트는 요제프 2세로부터 푸대접을 받게 되었다.

마리아 테레지아는 프로이센에 대항하기 위한 외교 전략의 일환으로 자녀 대부분을 프랑스, 에스파냐, 이탈리아의 부르봉 가문과 정략결혼시켰다. 그러나 이러한 정책은 장기적으로 독일 내에서 합스부르크 가문의 영향력을 약화시키고 고립을 자초하여, 결국 가문 몰락의 한 원인이 되었다는 비판적 시각도 존재한다. 특히 프랑스 왕비가 된 딸 마리 앙투아네트에게는 프랑스 혁명의 위험성을 경고하는 편지를 여러 차례 보냈으나, 마리 앙투아네트는 이를 진지하게 받아들이지 않았다. 파르마 공작 부인이 된 딸 마리아 아말리아는 시집간 후 보인 방약무인한 행동으로 인해 어머니로부터 오스트리아 및 신성로마제국 입국 금지 조치를 당하기도 했다.

역사적으로 마리아 테레지아의 40년간의 통치는 합스부르크 군주들 가운데 매우 성공적인 사례로 평가받는다. 그녀는 제국의 제도를 중앙 집권화하고 현대화하는 개혁을 추진했으며, 이를 통해 오스트리아를 국제적으로 중요한 근대 국가로 발전시켰다. 그녀의 통치는 오스트리아에서 계몽 전제주의 시대의 시작으로 여겨진다. 또한 그녀는 자신의 대중적 이미지를 효과적으로 관리하여 백성들에게 존경과 애정을 동시에 받았다.

하지만 그녀의 정책이 계몽 시대의 이상과 모든 면에서 일치했던 것은 아니다. 독실한 가톨릭 신자로서 종교적 통일을 중시하며 종교적 관용을 명백히 거부했고, 프로테스탄트와 유대인에 대한 차별 정책을 시행하는 등 보수적인 면모도 강하게 드러냈다. 이러한 점 때문에 그녀의 개혁은 계몽 사상의 영향을 일부 받았음에도 불구하고, 본질적으로는 절대주의적이고 중앙 집권적인 성격이 강하다는 평가를 받는다. 18세기 가장 성공적인 합스부르크 군주 중 한 명으로 꼽히면서도, 그녀의 강경한 성격과 보수성 때문에 현대 역사가나 미디어의 주목을 비교적 덜 받는 경향이 있다.[8]

3. 개혁

마리아 테레지아는 대중적 이미지 관리의 중요성을 이해하고 백성들의 존경과 애정을 동시에 얻으려 노력했다. 헝가리 여왕 즉위 전 프레스부르크(현 브라티슬라바)에서 보여준 위엄과 소박함의 조화가 대표적이다.

그녀의 40년 통치는 다른 합스부르크 군주들에 비해 매우 성공적으로 평가된다. 다양한 개혁을 통해 제국을 국제적으로 중요한 근대 국가로 변모시켰으며,[3] 제도를 중앙 집권화하고 현대화했다. 그녀의 통치는 오스트리아 계몽 전제주의 시대의 시작으로 간주되는데, 이는 군주의 조치가 더욱 현대적이고 합리적이며 국가와 국민 복지를 고려하는 새로운 접근 방식을 의미했다.

그러나 고문 용인 등 일부 정책은 계몽 시대 이상과 맞지 않았고, 이전 시대의 가톨릭교적 가치관에도 깊이 영향을 받았다. 역사가 보첼카(Vocelka)는 그녀의 개혁이 계몽주의 영향을 일부 받았으나 근본적으로는 절대주의적, 중앙 집권적 성격이 강하다고 평가했다. 18세기 가장 성공적인 합스부르크 군주 중 한 명임에도, 강경한 성격 탓인지 현대 역사가나 대중 매체의 주목은 비교적 덜 받는 편이다.[8]

3. 1. 제도 개혁

7년 전쟁이 끝난 후, 마리아 테레지아는 오스트리아를 선진국 수준으로 끌어올리기 위해 다양한 내정 개혁을 추진하여 상당한 성과를 거두었다. 그녀는 프리드리히 빌헬름 폰 하우크비츠를 등용하여 국가 시스템을 정비하는 데 힘썼다.우선 교육 분야에서는 사병 확충 주장을 누르고 전국에 초등학교를 세워 의무 교육 제도를 확립했다. 동일한 교과서를 전국에 보급하여 각 지역 언어로 교육을 실시했으며, 이는 국민들의 지적 수준 향상에 크게 기여했다. 사회적으로는 매춘을 금지하고 관련자들을 엄격히 처벌하여 노동 교화소에서 강제 노역을 시켰다. 이는 딸 마리 앙투아네트가 프랑스에서 매춘을 금지하는 정책을 펴는 데 영향을 주었다.

군사 분야에서는 군사 행정 위원을 설치하여 군세 징수 과정에서 외부의 간섭을 차단했다. 1762년에는 군사 기구를 궁정 군사청 산하로 통합하여 최고 결정 기관으로 만들었으며, 일반 징병제를 도입했다. 이 징병제는 형식상 모든 국민에게 병역 의무를 부과했으나 실제로는 신분 차별이 존재했다. 그럼에도 농민 출신 병사들도 급료를 받게 되면서 생활이 안정되었고, 이는 오스트리아 군사력 증강으로 이어졌다.

행정 및 재정 개혁에도 힘썼다. 하우크비츠는 10만 8천 명 규모의 상비군을 창설하고, 이는 1400만 플로린의 왕실 영지 수입으로 충당되었다. 또한 이전에는 세금을 내지 않던 귀족들에게도 세금을 부과하고자 했다. 1749년, 하우크비츠는 새로운 중앙 행정 기관인 '국무 및 재무국'(Directorium in publicis et cameralibusde) 즉 디렉토리(Directory)의 책임자가 되어 구역 사무소(Kreisamtde) 수준까지 국가 기관의 중앙 집권화를 추진했다.[88] 그 결과 1760년경에는 정부 관리 수가 약 1만 명에 달했다. 다만, 밀라노 공국, 오스트리아 네덜란드, 헝가리 등 일부 지역은 이러한 개혁의 영향을 덜 받았는데, 특히 헝가리에서는 귀족의 면세 특권을 존중하겠다는 약속을 지켰다.[86]

7년 전쟁에서 실레시아 탈환에 실패한 후, 국가 강화를 위한 추가 개혁이 이루어졌다.[89] 1761년, 디렉토리는 사법부와 재정 기관이 분리된 통합 오스트리아-보헤미아 관청으로 개편되었다.[89] 1762년에는 군주국의 모든 수입을 관리하는 재무부인 호프캄머(Hofkammerde)를 재건했으며, 모든 재정 회계를 담당하는 호프레헨스캄머(Hofrechenskammerde)를 설립했다.[85] 또한 1760년에는 국가평의회(Staatsratde)를 창설했다. 국가 총리, 귀족 3명, 기사 3명으로 구성된 이 기구는 마리아 테레지아에게 조언하는 역할을 했으며, 행정권이나 입법권은 없었지만 프로이센의 프리드리히 2세와는 다른 방식의 통치 형태를 보여주었다.

이러한 재정 개혁을 통해 국가 수입은 1754년 2천만 플로린에서 1764년 4천만 플로린으로 두 배 증가했으나, 성직자와 귀족에 대한 과세는 부분적인 성공에 그쳤다.[38] 그럼에도 경제 상황은 크게 개선되었다. 이후 카우니츠가 국가평의회 수장이 되면서 "귀족 계몽" 정책을 추진하며 지방 의회와의 협력을 중시했고, 하우크비츠의 중앙 집권화 정책 일부를 완화하기도 했다. 하지만 통치 체제의 중앙 집권적 성격은 유지되었고, 강력한 제도를 바탕으로 국가 수입은 더욱 증가하여 1775년에는 합스부르크 군주국 역사상 최초로 균형 예산을 달성했으며, 1780년에는 국가 수입이 5천만 플로린에 이르렀다.[90]

시간이 흐르면서 계몽주의 사상을 가진 관료들의 영향력이 커지자 마리아 테레지아의 개혁 정책도 점차 계몽주의적 색채를 띠게 되었다. 의복 자유화(1766년)나 예수회 탄압(1773년) 등이 그 예이다. 하지만 마리아 테레지아 자신은 점차 보수화되었고, 1765년 남편 프란츠 1세가 사망한 뒤 제위에 오른 아들 요제프 2세의 급진적인 개혁 성향과 자주 대립하며 그를 견제했다.

마리아 테레지아의 개혁은 오스트리아의 군사력과 행정 효율성을 강화하고 제국을 국제적으로 중요한 근대 국가로 발돋움시키는 데 크게 기여했다.[3] 그녀의 통치는 오스트리아 계몽 전제주의 시대의 시작으로 평가받지만, 일부 정책은 계몽주의 이상과 거리가 있었고 가톨릭 신앙의 영향도 강하게 남아 있었다.

3. 2. 법 개혁

합스부르크 군주국의 중앙 집권화가 진행되면서 통일된 법 체계의 필요성이 커졌다. 이에 마리아 테레지아는 법 개혁을 추진했다. 우선 1749년, 모든 세습 영토를 관할하는 최고 항소 법원으로서 최고 사법부를 설립하여 사법 제도의 중앙 집권화를 위한 기초를 마련했다.이후 합스부르크 군주국 내의 다양한 법률을 하나로 모으기 위해 『테레지안 법전』(Codex Theresianusla) 편찬 작업이 진행되었다. 이는 법적 통일을 위한 중요한 시도였다. 1769년에는 『테레지아 형사 헌법』(Constitutio Criminalis Theresianala)이 발표되었다. 이 법은 중세부터 이어져 온 전통적인 형사 사법 제도를 성문화한 것이었지만, 고문을 통해 진실을 밝힐 수 있다고 명시하고 마녀 사냥과 여러 종교적 범죄를 처벌하는 등 전근대적인 요소도 포함하고 있었다. 이 형법은 오스트리아와 보헤미아에서 시행되었으나, 헝가리에서는 효력이 없었다.

한편, 마리아 테레지아는 자그레브에서 마지막으로 기소된 마녀인 마그다 로고메르(Magda Logomer) 사건의 처리 방식에 반대 의사를 표명하며, 결과적으로 마녀 사냥을 종식시키는 데 기여한 측면도 있다.[4][5]

사회 질서 유지에도 관심을 기울여, 1752년에는 신하들의 성적 도덕을 단속하기 위한 '정절 위원회'(Keuschheitskommissionde)를 설립했다. 이 위원회는 경찰과 긴밀히 협력하여 매춘, 동성애, 간통, 심지어 다른 종교를 가진 이들 간의 성관계까지 단속 대상으로 삼았다.[6] 위원회는 비밀 요원을 고용하여 사생활을 조사하고, 연회나 사적인 모임을 급습하여 사회 규범 위반 혐의자를 체포할 권한을 가졌다. 처벌로는 채찍질, 추방, 경우에 따라 사형까지 내려졌다.[6]

고문은 1776년 아들인 요제프 2세의 지시에 따라 공식적으로 폐지되었다. 하지만 마리아 테레지아 자신은 종교 당국의 지지를 받아 고문 폐지에 반대하는 입장이었다. 이는 바로크와 로코코 시대에 태어나고 자란 그녀가 계몽 시대의 인도주의적 개혁을 온전히 받아들이는 데 어려움을 겪었음을 보여준다.

3. 3. 교육 개혁

마리아 테레지아는 재위 기간 동안 교육 발전을 중요한 과제로 삼았다. 7년 전쟁이 끝난 후 오스트리아의 선진화를 위한 내정 개혁의 일환으로 교육 제도 개선에 힘썼다. 초기에는 부유층 교육에 중점을 두었으나, 점차 교육 기회를 확대하여 비가톨릭 신자들의 대학교 입학을 허용하고 법학과 같은 세속 과목을 도입함으로써 신학이 대학교육의 중심이었던 상황에 변화를 가져왔다.1770년대에 이르러 모든 계층을 아우르는 학교 제도 개혁이 주요 정책 목표가 되었다. 역사가 슈톨베르크-릴링거는 특히 초등학교 개혁이 마리아 테레지아 여황제 후기 통치의 가장 오래 지속된 성공이며, 아들 요제프 2세와 공동 통치자로서 공개적으로 갈등을 빚지 않은 몇 안 되는 정책 목표 중 하나였다고 지적한다. 1770년에서 1771년 사이에 실시된 인구 조사를 통해 국민들의 낮은 문해율이 드러나자 개혁의 필요성은 더욱 명확해졌다. 마리아 테레지아는 이에 따라 경쟁국 프로이센의 프리드리히 대왕에게 편지를 보내 실레지아의 유명한 학교 개혁가 요한 이그나츠 폰 펠비거를 오스트리아로 초빙해 줄 것을 요청했다. 펠비거의 개혁안은 1774년 12월 공식적으로 법제화되었다. 이러한 교육 개혁은 계몽주의 사상의 영향을 받았지만, 근본적으로는 복잡해지는 사회와 경제 구조 속에서 국가 운영에 필요한 행정관, 장교, 외교관 등 다양한 분야의 전문가를 양성하려는 절대주의 국가의 요구를 충족시키기 위한 목적이 컸다.

마리아 테레지아의 교육 개혁 중 가장 중요한 성과는 전국적인 초등 교육 의무화였다. 이는 당시 다른 유럽 국가들보다 앞선 조치였다. 개혁에 따라 6세에서 12세 사이의 모든 남녀 아동은 의무적으로 세속 초등학교에 다녀야 했다. 교육 과정은 단순한 암기 학습에서 벗어나 사회적 책임감, 사회 규율, 직업 윤리, 그리고 이성의 사용을 강조하는 방향으로 개편되었다. 또한, 전국적으로 동일한 내용의 교과서가 보급되었으며, 아이들은 먼저 자신의 모국어로 교육받은 후 제국의 공용어인 독일어를 배우도록 하는 다국어 교육 정책이 시행되었다. 학업 능력이 뛰어난 학생들에게는 상을 수여하여 학습 의욕을 고취시켰다.

교사의 질을 높이고 안정적인 교육 환경을 조성하기 위한 노력도 병행되었다. 교사들의 지위와 급여를 인상하고, 교사들이 부업을 갖는 것을 금지했다. 더불어 최신 교육 방법론을 가르치는 교원 양성 대학(예: 빈 사범학교)을 설립하여 자격을 갖춘 교사들을 배출하고자 했다.

고등 교육 및 전문 인력 양성에도 힘썼다. 국가 운영에 필요한 인재를 키우기 위해 다음과 같은 교육 기관들이 설립되었다.

이러한 교육 개혁은 상당한 반대에 부딪혔다. 농민들은 자녀들이 학교에 가는 대신 농사일을 돕기를 원했고, 일부 귀족들은 교육받은 평민들이 기존 질서를 위협하거나 프로테스탄트 또는 계몽주의 사상에 물들 것을 우려하여 개혁을 반대했다. 마리아 테레지아는 반대자들을 체포하는 등 강경한 태도로 개혁을 밀어붙였으며, 장관 프란츠 살레스 그라이너와 같은 인물들의 꾸준한 지지가 개혁 추진에 큰 힘이 되었다.

교육 개혁은 상당한 성과를 거두었다. 국민들의 전반적인 지적 수준이 향상되었고, 문해율 또한 눈에 띄게 증가했다. 예를 들어 빈 대교구의 경우, 초등학교 취학 아동 비율이 1780년 40%에서 1807년에는 94%까지 치솟았다. 교원 양성 대학들은 수백 명의 새로운 교사를 배출하여 개혁된 교육 시스템이 제국 전역으로 확산되는 데 기여했다. 하지만 몇 가지 한계점도 존재했다. 오스트리아 일부 지역에서는 여전히 높은 문맹률이 지속되어 19세기까지도 인구의 절반가량이 글을 읽지 못했다. 또한, 예수회 소속 학교들이 폐쇄된 후 이를 대체할 만큼 충분한 중등학교가 설립되지 않아 중등 교육을 받을 기회는 오히려 줄어들고 더욱 배타적인 성격을 띠게 되었다.

3. 4. 경제 개혁

마리아 테레지아는 농민의 생활 수준 향상이 생산성 증대와 국가 수입 증대로 이어진다는 점을 인식하고, 백성들의 삶의 질 개선에 관심을 기울였다. 그녀의 통치 아래 합스부르크 정부는 국가 주도의 적극적인 개입을 통해 산업 기반을 강화하고자 노력했다. 특히 프로이센에게 실레시아를 빼앗긴 후에는, 해당 지역의 발달된 섬유 산업을 보헤미아 북부로 이전시키기 위해 보조금을 지급하고 무역 장벽을 활용하는 정책을 펼쳤다. 또한 중세부터 이어져 온 길드의 과도한 특권을 축소하고, 1775년에는 오스트리아-보헤미아 지역의 내부 무역 관세를 개혁하거나 폐지하여 상업 활동을 촉진하고자 했다.

통치 후반기에 마리아 테레지아는 제국 동부 지역, 특히 보헤미아, 모라비아, 헝가리, 갈리시아 농업의 근간을 이루던 농노제 개혁에 착수했다. 처음에는 이 문제에 개입하는 것을 주저했으나, 국가 경제력 강화의 필요성과 효율적인 관료 체제의 등장은 정부의 개입을 가능하게 했다. 1770년에서 1771년 사이에 실시된 인구 조사는 농민들이 왕실 위원들에게 직접 자신들의 고충을 토로할 기회를 제공했다. 이를 통해 마리아 테레지아는 농민들의 극심한 빈곤이 지주들이 강요하는 과도한 부역 노동(체코어: robota|로보타cze) 때문임을 명확히 인지하게 되었다. 일부 영지에서는 지주들이 농민들에게 일주일에 최대 7일 동안 지주의 땅에서 일하도록 강요하여, 농민들은 밤에만 자신의 땅을 겨우 돌볼 수 있는 실정이었다.

1770년대 초 제국을 휩쓴 기근, 특히 보헤미아 지역의 심각한 피해는 농노제 개혁의 또 다른 계기가 되었다. 마리아 테레지아는 프란츠 안톤 폰 블랑크(Franz Anton von Blanc)나 토비아스 필립 폰 게블러(Tobias Philipp von Gebler)와 같이 농노제에 대한 근본적인 변화를 주장하는 개혁가들의 영향을 점차 받게 되었다. 1771년부터 1778년까지 그녀는 일련의 '로봇 특허'(Robot Patent)를 발표하여, 제국의 독일 및 보헤미아 지역에서 농민들의 부역 노동 시간을 규제하고 제한하고자 했다. 이는 농민들이 자신과 가족을 부양하고, 나아가 평시와 전시 모두 국가 재정에 기여할 수 있도록 하기 위함이었다.[7]

1772년 말, 마리아 테레지아는 더욱 과감한 개혁을 추진하기로 결정했다. 1773년, 그녀는 장관 프란츠 안톤 폰 라프(Franz Anton von Raab)에게 보헤미아의 왕실 소유 영지에서 시범 사업을 맡겼다. 라프는 넓은 토지를 작은 규모의 농장으로 나누고, 부역 노동 계약을 현물이나 화폐를 지불하는 임대차 계약으로 전환했으며, 농민들이 자녀에게 임차권을 물려줄 수 있도록 하는 개혁을 성공적으로 이끌었다. 이 개혁은 그의 이름을 따 'Raabisation|라프화deu'로 알려지게 되었으며, 왕실 영지에서의 성공 이후 예수회가 소유했던 토지와 제국 내 다른 왕실 영지로 확대 적용되었다.

하지만 마리아 테레지아가 이 '라프화' 시스템을 귀족들이 소유한 영지로까지 확대하려 하자, 귀족들의 거센 반발에 부딪혔다. 귀족들은 토지의 원 소유주로서 농노제에 대한 왕권의 개입은 부당하다고 주장했으며, 농민들의 빈곤은 부역 노동 때문이 아니라 농민들 자신의 나태함과 과도한 세금 때문이라고 책임을 전가했다. 놀랍게도, 이전에는 농노제 폐지를 주장했던 마리아 테레지아의 아들이자 공동 통치자였던 요제프 2세마저 귀족들의 편에 서서 개혁에 반대하는 입장을 보였다. 1775년 그의 형제 레오폴트에게 보낸 편지에서 요제프는 어머니가 "농노제를 완전히 폐지하고 수세기 동안 이어져 온 재산 관계를 임의로 파괴하려 한다"고 불평했다. 그는 "농민과 귀족의 이익 사이에서 중도를 찾기 어렵다"며 농민들이 지주들과 협상하여 결과를 도출하도록 제안했다. 요제프의 전기 작가 데릭 비얼스(Derek Beales)는 이러한 방향 전환을 "수수께끼"라고 부른다. 이어진 갈등에서 요제프는 블랑크를 궁정에서 떠나도록 강요했다. 반대에 부딪혀 마리아 테레지아는 결국 계획했던 전면적인 개혁을 완수하지 못하고 귀족들과 타협할 수밖에 없었다. 완전한 농노제 폐지는 그녀가 사망한 후, 요제프 2세가 단독 통치자가 된 이후 발표한 1781년 농노제 칙령을 통해 이루어졌다.[7]

3. 5. 종교 정책

합스부르크 가문의 모든 구성원처럼 마리아 테레지아는 독실한 가톨릭 신자였다. 그녀는 평화로운 공공 생활을 위해서는 종교적 통합이 필수적이라고 믿었으며, 종교적 관용이라는 개념을 명백하게 거부하고 심지어 국교를 주장하기도 했다.[8] 당시 여행자들은 그녀의 통치를 편협하고, 불관용적이며, 미신적이라고 비판했다. 그러나 그녀는 교회가 군주로서 자신의 특권에 간섭하는 것을 용납하지 않았고, 로마와는 거리를 두었다. 그녀는 대주교, 주교, 수도원장의 선출을 통제했다. 전반적으로 마리아 테레지아의 교회 정책은 교회와 국가 관계에서 국가 통제의 우위를 확보하기 위해 제정되었다. 또한 그녀는 얀세니즘 사상의 영향을 받았는데, 얀세니즘의 중요한 측면 중 하나는 로마로부터 국가 교회의 최대한의 자유를 옹호하는 것이었다. 오스트리아는 항상 교회와 관련하여 국가의 권리를 강조해 왔지만, 얀세니즘은 이에 대한 새로운 이론적 정당성을 제공했다.마리아 테레지아는 그리스 가톨릭을 장려하고 라틴 교회 가톨릭과의 동등한 지위를 강조했다. 매우 경건했지만, 공공 채찍질 금지와 같이 지나친 경건함을 억압하는 정책도 시행했다. 또한 그녀는 종교 공휴일과 수도회의 수를 상당히 줄였다.

그녀와 예수회의 관계는 복잡했다. 예수회 회원들은 그녀를 교육하고, 고해 신부로 섬겼으며, 장남 요제프의 종교 교육을 감독했다. 예수회는 마리아 테레지아 통치 초기에 강력한 영향력을 행사했으나, 그녀의 신하들은 예수회가 군주 권력에 위협이 된다고 설득했다. 많은 주저 끝에 그녀는 예수회를 군주제의 모든 기관에서 제거하는 칙령을 발표하고 철저히 실행했다. 그녀는 예수회를 옹호하는 교황 클레멘스 13세의 교서를 금지했고, 교황 클레멘스 14세가 예수회를 탄압하자 즉시 그들의 재산을 몰수했다.

마리아 테레지아는 유대인과 프로테스탄트 모두 국가에 위험하다고 여기고 적극적으로 탄압하려 했다. 그녀는 당시 군주들 중에서도 특히 반유대적인 성향이 강했는데, 이는 조상에게 물려받은 전통적인 편견에 새로운 편견까지 더해졌기 때문이다. 1777년 그녀는 유대인에 대해 "나는 이 민족보다 더 큰 재앙은 없다고 생각한다. 그들의 기만, 고리대금, 탐욕으로 인해 나의 신민들이 거지로 전락하고 있다. 따라서 가능한 한 유대인들을 멀리하고 피해야 한다."라고 쓰기도 했다. 그녀의 적대감은 매우 강해서, 유대인 금융가들로부터 벗어나고자 스위스 출신 요한 폰 프리스와 같은 프로테스탄트 사업가와 금융가들을 비엔나에서 받아들일 정도였다.

1744년 12월, 그녀는 오스트리아 왕위 계승 전쟁 중 바이에른-프랑스 점령 당시 불충성했다는 이유로 프라하의 유대인 약 1만 명을 추방할 것을 제안했다. 이 명령은 이후 보헤미아의 모든 유대인과 모라비아 주요 도시의 유대인들에게까지 확대되었다. 처음에는 1월 1일까지 모든 유대인을 추방하려 했으나, 장관들의 조언으로 기한을 연기했다. 추방은 프라하에서만 실행되었고, 경제적 이유와 영국 등 다른 국가들의 압력으로 1748년에야 철회되었다.

재위 후반기에 마리아 테레지아는 유대인 신민들에게 어느 정도 국가적 보호를 제공하는 칙령을 발표했다. 1762년 유대인 어린이의 강제 개종을 금지했고, 1763년 가톨릭 성직자들이 유대인 신민들에게서 수례비를 징수하는 것을 금지했다. 1764년에는 오르쿠타 마을에서 피의 죄설로 투옥된 유대인들의 석방을 명령했다. 유대인에 대한 강한 혐오에도 불구하고, 오스트리아에서 유대인의 상업 및 산업 활동을 지원하기도 했다. 트리에스테, 고리치아, 포어아르베르크 등 일부 지역에서는 유대인들이 비교적 나은 대우를 받았다.

마리아 테레지아는 유대인 추방 시도와는 달리, 이단으로 간주한 프로테스탄트들을 가톨릭으로 개종시키려 했다. 비밀리에 프로테스탄트 신앙을 유지하는 이들을 찾아내어 작업장에 수감하고 가톨릭 신앙 진술서에 서명하도록 강요하는 위원회가 구성되었다. 서명하면 집으로 돌아갈 수 있었지만, 프로테스탄트적 관행으로 돌아가는 기미가 보이면 종종 추방이라는 가혹한 처벌을 받았다. 마리아 테레지아는 1750년대에 상오스트리아에서 2,600명을 포함하여 오스트리아의 프로테스탄트들을 트란실바니아로 추방했다. 그녀의 아들이자 공동 통치자인 요제프 2세는 어머니의 종교 정책을 "불의하고, 불경스럽고, 불가능하고, 해롭고, 어리석다"고 여겼다. 그럼에도 불구하고 실질적인 인구 통계 및 경제적 이유로 대규모 추방은 이루어지지 않았다. 1777년, 요제프가 황제이자 공동 통치자직 사퇴를 위협하자, 그녀는 모라비아 프로테스탄트 추방 계획을 포기했다. 1780년 2월, 여러 모라비아인들이 공개적으로 신앙을 선언하자 요제프는 일반적인 종교 자유를 요구했지만, 마리아 테레지아는 생전에 이를 허락하지 않았다. 1780년 5월, 그녀의 생일에 예배를 위해 모인 모라비아인 그룹이 체포되어 헝가리로 추방되었다. 종교의 자유는 마리아 테레지아 사후 요제프 2세가 발표한 관용 칙령에서야 비로소 보장되었다.

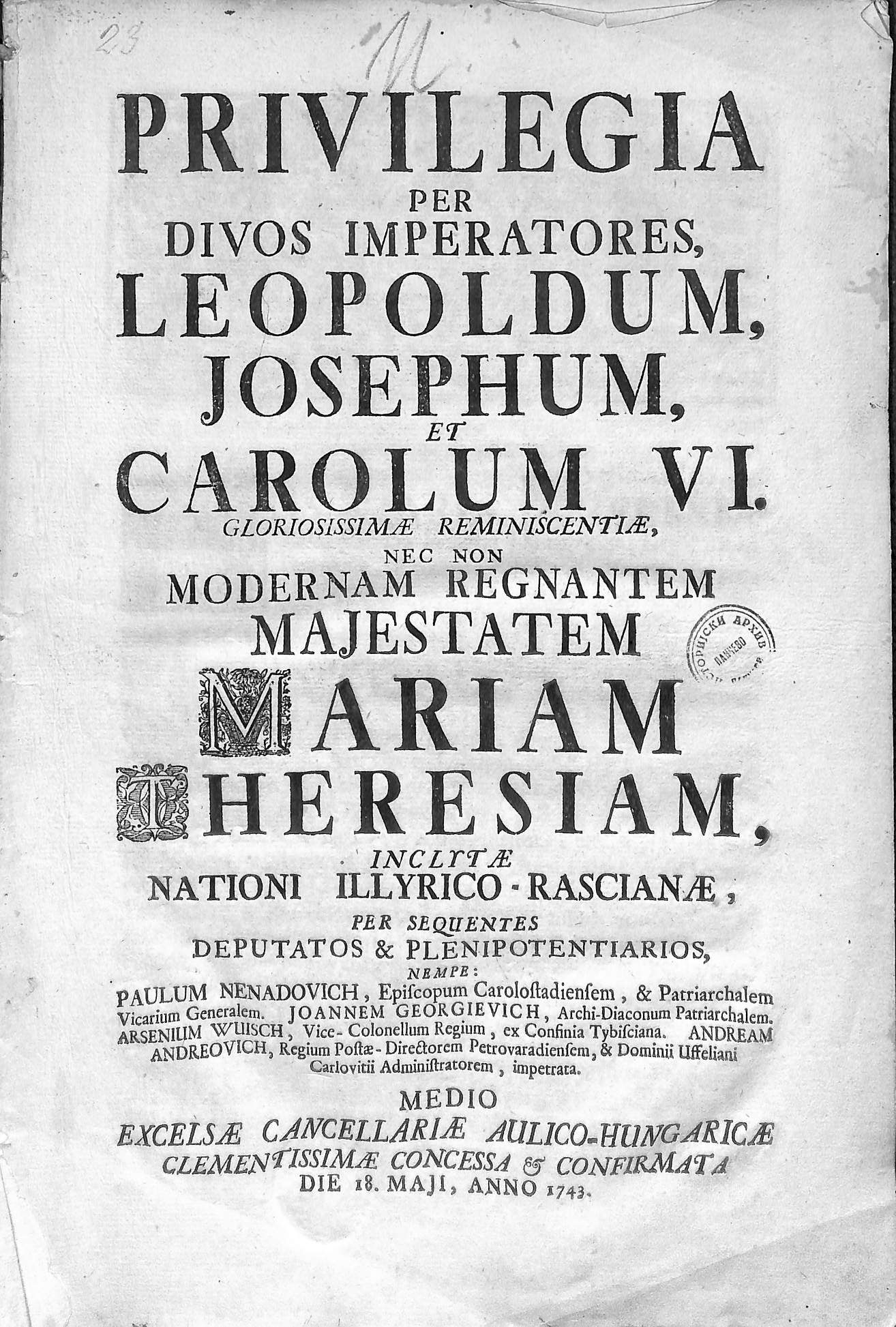

마리아 테레지아 정부의 동방 정교회 신자들에 대한 정책은 세르비아인과 루마니아인 등이 거주하는 합스부르크 군주국의 남부 및 동부 지역의 복잡한 종교 상황과 오스만 제국 지배 하의 인접 지역에 대한 정치적 야심과 관련이 있었다. 마리아 테레지아 정부는 이전 합스부르크 군주들이 동방 정교회 신자들에게 부여한 특권을 확인(1743년)하고 유지했지만, 동시에 새로운 개혁을 통해 세르비아 정교회 카를로프치 대주교구에 대한 국가 통제를 강화했다. 이러한 개혁은 ''Regulamentum privilegiorum''(1770년)과 ''Regulamentum Illyricae Nationis''(1777년)라는 왕실 특허로 시작되어 1779년 일리리아 민족 선언령으로 마무리되었다. 이 선언령은 동방 정교회 신자들의 종교 생활 및 세르비아 카를로프치 대주교구 행정과 관련된 모든 주요 문제를 규정했으며, 1868년까지 유효했다.

4. 외교 혁명

오스트리아 왕위 계승 전쟁 이후 슐레지엔을 되찾고자 했던 마리아 테레지아의 목표는 유럽 외교 지형의 극적인 변화, 이른바 '외교 혁명'을 통해 구체화되었다. 이 변화의 중심에는 카우니츠가 있었다. 그는 1750년부터 1753년까지 프랑스 주재 대사로 파견되어 베르사유 궁전에서 오스트리아와의 동맹을 설득하는 임무를 수행했다.

한편, 전통적인 동맹이었던 영국은 마리아 테레지아의 슐레지엔 탈환 계획 지원 요청을 거절하고, 오히려 프로이센의 프리드리히 2세와 1756년 웨스트민스터 조약을 체결하며 오스트리아와의 관계를 전환했다. 이에 마리아 테레지아는 슈타르헨베르크를 프랑스에 파견하여 협상을 진행했고, 마침내 1756년 5월 1일 제1차 베르사유 조약을 체결하는 데 성공했다. 이 조약은 오랜 숙적이었던 오스트리아와 프랑스가 공동의 적인 프로이센에 대항하기 위해 손을 잡는 역사적인 전환점이었으며, 카우니츠와 슈타르헨베르크의 외교적 노력이 결실을 본 것이었다. 그러나 이 동맹은 훗날 7년 전쟁에서 프랑스가 막대한 군사적, 재정적 부담(연간 2,500만~3,000만 파운드의 보조금 지급 등)을 지게 되면서 패배의 원인 중 하나로 지적되기도 한다.

1757년 5월 1일에는 제2차 베르사유 조약이 체결되어 동맹 관계는 더욱 강화되었다. 루이 15세는 오스트리아에 연간 1,200만 플로린의 지원금과 13만 명의 병력을 제공하고, 프로이센이 슐레지엔과 글라츠를 포기할 때까지 전쟁을 지속하기로 약속했다. 그 대가로 오스트리아는 오스트리아령 네덜란드의 일부 도시를 루이 15세의 사위인 파르마 공작 필립에게 할양하고, 필립은 자신의 이탈리아 공국을 마리아 테레지아에게 양도하기로 합의했다.

이러한 외교적 재편 속에서 1756년 8월, 프로이센의 프리드리히 2세가 작센을 침공하면서 7년 전쟁이 발발했다. 마리아 테레지아와 카우니츠의 주된 전쟁 목표는 슐레지엔 회복이었다. 전쟁은 1763년 후베르투스부르크 조약과 파리 조약으로 종결되었고, 오스트리아는 슐레지엔을 되찾지 못했다. 그러나 외교 혁명을 통해 형성된 새로운 세력 균형 속에서 오스트리아는 마드리드, 파르마, 나폴리 왕국의 부르봉 왕가와의 동맹을 통해 국제적 입지를 강화할 수 있었다. 이후 마리아 테레지아는 더 이상의 군사적 충돌을 피하고 국내 개혁에 집중하기로 결정했다.

4. 1. 프랑스와의 동맹

마리아 테레지아는 전쟁 수행과 국가 운영이라는 중책 속에서도 자녀들의 결혼 문제를 직접 챙겼다. 그녀는 자녀들을 왕조 간의 정략적 도구로 여겼으며, 국가의 이익을 우선시하여 그들의 개인적인 행복을 희생시키기도 했다. 이러한 정책의 일환으로, 오랜 경쟁 관계에 있던 프랑스와의 관계 개선을 모색하게 된다.

1770년 4월, 마리아 테레지아의 막내딸인 마리아 안토니아는 비엔나에서 대리 결혼식을 통해 프랑스의 왕세자 루이 16세와 혼인했다. 이는 합스부르크 가문과 부르봉 왕가 사이의 오랜 적대 관계를 해소하고 새로운 동맹 시대를 열고자 하는 정치적 결단에서 비롯되었다. 마리아 안토니아의 교육은 이전까지 다소 소홀했으나, 프랑스 측에서 혼담에 관심을 보이자 마리아 테레지아는 베르사유 궁전의 예법과 프랑스 문화에 대해 딸을 집중적으로 교육시켰다.

결혼 후 마리 앙투아네트라는 이름으로 프랑스 왕세자비가 된 딸과 마리아 테레지아는 2주에 한 번씩 편지를 주고받았다. 마리아 테레지아는 이 편지들을 통해 딸의 생활에 깊이 관여했으며, 종종 그녀의 게으름이나 경솔한 행동을 꾸짖고 후계자를 낳지 못하는 점을 질책하기도 했다.

4. 2. 프로이센과의 관계

오스트리아 왕위 계승 전쟁 이후, 마리아 테레지아는 프로이센에게 빼앗긴 슐레지엔 영토를 되찾는 것을 중요한 목표로 삼았다. 이를 위해 하우크비트 백작을 등용하여 내정 개혁을 추진하고, 다운 원수를 통해 군사 개혁을 실시했다. 외교적으로는 카우니츠 공작을 기용하여 오랜 숙적이었던 부르봉 왕가의 프랑스와 동맹을 맺는 데 성공했다. 당시 프랑스는 영국과 대립하고 있었는데, 프로이센이 영국과 동맹을 맺자 이에 자극받아 오스트리아와 손을 잡게 된 것이다. 이러한 유럽 열강들의 외교 관계 재편을 외교 혁명이라고 부른다.이 시기 프랑스의 루이 15세의 애첩이었던 퐁파두르 후작 부인, 러시아 제국의 옐리자베타 여제, 그리고 마리아 테레지아 세 명의 여성이 반(反)프로이센 전선을 구축한 것을 두고 '3자매의 패티코트 작전'이라는 별칭이 붙기도 했다.

1756년 8월 29일, 프로이센의 프리드리히 2세가 작센 선제후령을 침공하면서 7년 전쟁이 발발했다. 오스트리아는 프랑스, 러시아와의 동맹을 바탕으로 전쟁 초반 우세를 점했으며, 특히 1759년 8월 12일 벌어진 쿠너스도르프 전투에서는 프리드리히 2세 본인이 부상을 입을 정도로 프로이센군에 큰 타격을 주었다. 그러나 오스트리아와 러시아 측 역시 피해가 컸고, 정치적인 이유 등으로 다운 원수는 구벤 협정에 따라 베를린으로 직접 진격하지는 않았다(브란덴부르크 가문의 기적).

전쟁이 장기화되면서 압도적인 동맹군에 맞선 프로이센은 점차 궁지에 몰렸지만, 끈질기게 저항했다. 오스트리아 역시 계속되는 전쟁으로 재정적 부담이 커져 마리아 테레지아 본인의 사유 재산을 매각할 정도로 국력이 한계에 다다랐다[65]. 전쟁의 양상이 급변한 것은 1762년 1월 5일, 오스트리아와의 동맹을 주도했던 러시아의 옐리자베타 여제가 사망하고, 프리드리히 2세를 개인적으로 숭배했던 표트르 3세가 새로운 차르로 즉위하면서부터였다.[64] 표트르 3세는 즉시 프로이센과의 전쟁을 중단하고 동맹에서 이탈했다. 러시아의 이탈로 전세가 불리해진 오스트리아는 결국 패배했고, 마리아 테레지아는 슐레지엔 탈환을 단념할 수밖에 없었다. 1763년 2월 15일 체결된 후베르투스부르크 조약을 통해 프로이센의 슐레지엔 영유가 최종적으로 확정되었다.

오스트리아 왕위 계승 전쟁과 7년 전쟁이라는 두 차례의 큰 전쟁을 거치면서, 오스트리아와 프로이센 양국은 경쟁적으로 근대 국가 체제를 정비하고 국력을 강화하는 개혁을 추진했다. 오스트리아에서는 군사 행정 위원이 설치되어 귀족의 군세 징수 개입이 배제되었고, 1762년에는 군사 관련 기구들이 궁정 군사국 아래로 통합되어 최고 결정 기관이 되었다. 또한 일반 징병제가 도입되어 농민 출신 병사들도 급여를 받으며 안정적인 생활을 보장받게 되면서 오스트리아의 군사력은 크게 향상되었다.

마리아 테레지아의 오랜 숙적이었던 프로이센의 프리드리히 2세는 그녀의 죽음 소식을 듣고 그녀가 자신의 왕위와 성별을 존중했으며, 비록 그녀와 세 번의 전쟁을 벌였지만 결코 그녀를 적이라고 생각하지 않았다고 말했다.

5. 가정 생활

마리아 테레지아는 당시 왕족으로서는 드물게 첫사랑이었던 프란츠 슈테판과 연애 결혼을 했다. 부부 관계는 전반적으로 화목했지만, 남편의 불륜 문제도 있었다.[77] 그녀는 남편과의 사이에서 총 16명의 자녀(아들 5명, 딸 11명)를 두었다.[79]

그러나 천연두는 그녀의 가족에게 큰 비극을 안겨주었다. 여러 자녀가 어린 나이에 천연두로 사망했으며, 1767년에는 며느리 마리아 요제파 황후가 사망하고 마리아 테레지아 자신도 감염되었다가 회복했다. 같은 해 딸 마리아 요제파 역시 나폴리 국왕과의 결혼을 앞두고 천연두로 세상을 떠났다. 마리아 테레지아는 딸의 죽음이 황실 납골당 방문 때문이라고 자책했으나, 당시 의학 지식의 한계였다. 이러한 경험은 마리아 테레지아가 예방 접종 시험을 후원하고 황실 가족들이 접종받도록 장려하는 계기가 되었다.

1765년 남편 프란츠 슈테판이 갑작스럽게 사망하자 마리아 테레지아는 깊은 슬픔에 빠졌다. 그녀는 이후 15년간 화려한 옷과 장신구를 멀리하고 검은 옷만 입으며 남편을 애도했다.[78] 죽기 직전까지 프랑스 왕비가 된 막내딸 마리 앙투아네트의 안위를 걱정하며 프랑스 혁명의 위험성을 경고하는 편지를 보냈다.[80]

5. 1. 남편 프란츠 슈테판과의 관계

마리아 테레지아는 첫사랑인 프란츠 슈테판과 당시로서는 드물었던 연애 결혼을 했다. 프란츠 슈테판은 이 결혼을 위해 자신의 영지인 로트링겐 공국을 포기해야 했지만, 부부 사이의 금실은 매우 좋았다. 결혼 4일 전 프란츠에게 보낸 편지가 오늘날까지 남아있는데, 미래의 남편에 대한 그녀의 열정을 보여준다. 이 편지는 라틴어와 프랑스어 등 여러 언어로 쓰여 있어 그녀의 깊은 교양을 엿볼 수 있다.

마리아 테레지아의 결혼 문제는 어린 시절부터 논의되었다. 처음에는 로렌 공작 레오폴트 클레멘트가 배우자로 고려되었으나 1723년 천연두로 사망했다. 그의 동생 프란츠 슈테판이 빈으로 초청되었고, 황제 카를 6세는 그를 가장 선호하는 사위 후보로 생각했다. 황제는 프로이센의 왕자 프리드리히나 스페인의 왕자 카를 등 다른 가능성도 고려했지만, 종교적 차이나 다른 유럽 열강들의 반대로 무산되었다. 이미 프란츠 슈테판과 가까워진 마리아 테레지아는 이 결과에 안도했다.

프란츠 슈테판은 1729년 로렌의 공작이 되었고, 1736년 1월 31일에 마리아 테레지아와의 결혼이 공식적으로 약속되었다. 폴란드 왕위 계승 전쟁의 결과로, 프랑스의 루이 15세는 자신의 장인인 스타니스와프 1세에게 로렌 공국을 양도할 것을 요구했다. 프란츠 슈테판은 로렌 공국을 포기하는 대신, 자녀가 없던 메디치 가의 마지막 대공 지안 가스토네 사후 토스카나 대공국을 받기로 약속받았다. 두 사람은 1736년 2월 12일 빈의 아우구스티누스 교회에서 결혼식을 올렸다.

마리아 테레지아는 남편을 강하고 소유욕적으로 사랑했으며, 결혼 직전 그에게 보낸 편지에는 그를 보고 싶어하는 간절함이 표현되어 있었다. 반면 프란츠 슈테판의 편지는 다소 형식적이었다고 전해진다. 그녀는 남편에게 매우 질투심이 많았고, 프란츠 슈테판의 불륜은 결혼 생활의 가장 큰 문제였다. 아우어스페르크 공녀 마리아 빌헬미나는 그의 가장 잘 알려진 정부였다. 하지만 정치가로서 바빴던 마리아 테레지아는 남편의 외도를 알고 있었음에도 이를 눈감아 주었다.[77]

1737년 지안 가스토네가 사망하자 프란츠 슈테판은 로렌을 양도하고 토스카나 대공이 되었다. 1738년 부부는 피렌체를 방문하여 공식적으로 토스카나에 입성했으며, 이를 기념하여 로렌의 개선문이 세워졌다. 그러나 카를 6세는 상속녀가 멀리 떨어져 있는 것을 염려하여 곧 그들을 빈으로 불러들였다. 당시 오스트리아는 러시아-튀르크 전쟁에서 패배하고 있었고, 빈에서는 전쟁 비용 때문에 폭동이 일어났다. 프란츠 슈테판은 이 시기 비겁한 프랑스 스파이로 여겨져 대중의 멸시를 받기도 했다.

프란츠 황제는 1765년 8월 18일, 차남 레오폴트의 결혼식을 축하하기 위해 인스브루크에 머물던 중 사망했다. 마리아 테레지아는 남편의 죽음에 깊이 비통해했다. 그녀는 모든 장식을 버리고 머리를 짧게 잘랐으며, 방을 검은색으로 칠하고 남은 생애 동안 검은 옷만 입었다. 이 기간은 15년에 달했다.[78] 그녀는 궁정 생활, 공공 행사, 연극 등에서 완전히 물러났고, 매달 남편의 기일인 18일과 8월 전체를 자신의 방에서 혼자 보냈는데, 이는 그녀의 정신 건강에 부정적인 영향을 미쳤다. 그녀는 프란츠 사후 자신의 심정을 "나는 이제 내 자신을 거의 알지 못한다. 나는 진정한 삶이나 이성의 힘이 없는 동물과 같아졌다."라고 표현하기도 했다.

남편이 사망하자 장남 요제프가 신성 로마 황제가 되었다. 마리아 테레지아는 광대한 영토를 다스리는 데 도움이 필요하다고 판단하여 1765년 9월 17일 요제프를 공동 통치자로 선포했다. 이후 어머니와 아들은 통치 방식과 이념을 두고 잦은 의견 충돌을 겪게 된다.

5. 2. 자녀 교육과 결혼 정책

마리아 테레지아는 첫사랑이었던 프란츠 슈테판과 당시로서는 드물었던 연애 결혼에 성공했으며, 부부 사이의 금실이 좋아 결혼 생활은 매우 원만했다. 프란츠가 다른 여성과 염문을 일으키기도 했지만, 정치가로서 바빴던 마리아 테레지아는 이를 알면서도 묵인했다.[77] 남편이 사망한 후에는 15년 동안 상복을 벗지 않고 검은 옷만 입었다고 전해진다.[78]

마리아 테레지아는 남편 프란츠와의 사이에서 아들 5명, 딸 11명, 총 16명의 자녀를 낳았다.[79] 그녀는 아이들의 교육과 계몽에 관심이 많아 이상적인 어머니상으로 알려지기도 했으나, 실제로는 자녀들에 대한 편애가 있었다. 특히 넷째 딸 마리아 크리스티나를 가장 아꼈는데, 그녀와 생일(5월 13일)이 같다는 점도 작용했다. 마리아 테레지아는 마리아 크리스티나에게만 알베르트 카지미르 폰 작센테셴 공작과의 연애 결혼을 1766년에 허락해주었다. 이 때문에 마리아 테레지아가 죽은 후, 이들 부부는 요제프 2세로부터 냉대를 받았다. 반면, 몸이 불편하여 정략 결혼에 이용하기 어려웠던 둘째 딸 마리아 안나나[79] 어머니에게 반항적이었던 여섯째 딸 마리아 아말리아에게는 평생 냉담하게 대했다. 특히 마리아 아말리아가 츠바이브뤼켄 공자 카를과의 연애 결혼을 원했지만 허락하지 않고 파르마 공작 페르디난도와 결혼시켰는데, 결혼 후 그녀가 방약무인한 행동을 하자 오스트리아 및 신성 로마 제국 입국을 금지하기도 했다.

마리아 테레지아는 프로이센을 견제하고 막시밀리안 1세 이후 200년간 숙적이었던 프랑스와 화해할 필요성을 느꼈다.[81] 이러한 정치적 판단 아래, 대부분의 자녀들을 프랑스, 스페인, 이탈리아의 부르봉 왕가 일족(주로 루이 15세의 손자들)과 정략 결혼시켰다.[82] 그러나 이러한 결혼 정책은 훗날 독일 제후들이 합스부르크 가문에서 이탈하는 원인 중 하나가 되었다는 평가도 있으며, 19세기 이후 독일의 정세를 고려할 때 성공적이라고 보기는 어렵다는 시각이 있다.

특히 프랑스 왕비가 된 막내딸 마리 앙투아네트에 대해서는 죽기 직전까지 염려했다. 마리아 테레지아는 매춘을 불법으로 규정하고 단속했는데, 이를 알던 마리 앙투아네트가 루이 15세의 후궁이었던 뒤바리 부인을 경멸하자, 카우니츠 백작이나 메르시 백작 등을 통해 딸에게 조언을 전달하기도 했다. 또한 사치스럽고 활달한 딸에게 프랑스 혁명과 같은 민중 봉기의 위험성이나 영국 찰스 1세의 처형 사례를 언급하며 여러 차례 경고하는 편지를 보냈으나, 마리 앙투아네트는 이를 받아들이지 않았다.

다음은 마리아 테레지아와 프란츠 1세 사이의 자녀 목록이다.

6. 마리아 테레지아에 대한 평가

마리아 테레지아의 40년에 걸친 통치는 다른 합스부르크 군주들과 비교했을 때 매우 성공적인 것으로 평가받는다.[3] 그녀의 개혁은 제국을 국제적으로 중요한 현대 국가로 변모시키는 데 기여했으며, 제도를 중앙 집권화하고 현대화했다. 그녀의 통치는 오스트리아에서 "계몽 전제주의" 시대의 시작으로 여겨지기도 하지만, 고문을 지지하는 등 일부 정책은 계몽 시대의 이상과 일치하지 않았고, 여전히 이전 시대의 가톨릭교적 가치관에 깊이 영향을 받았다. 역사가 카를 보첼카(Karl Vocelka)는 그녀의 개혁이 계몽 사상의 영향을 일부 받았지만 전반적으로는 절대주의적이고 중앙 집권적인 성격이 강하다고 평가했다.

오스트리아 역사가 로버트 A. 칸(Robert A. Kann)은 마리아 테레지아가 평균 이상의 자질을 가진 군주였지만 지적으로는 아들 요제프나 레오폴트보다 열등했다고 보았다. 그러나 따뜻한 마음, 실용적인 정신, 확고한 결단력, 건전한 인식을 가졌으며, 자신과 생각이 다르더라도 고문들의 우수한 의견을 받아들일 준비가 되어 있었다는 점을 높이 평가했다. 그녀는 자신의 대중적 이미지를 관리하는 데 능숙하여 백성들에게 존경과 애정을 동시에 불러일으켰다.[67]

그녀의 오랜 경쟁자였던 프로이센의 프리드리히 2세는 마리아 테레지아의 죽음 소식을 듣고 그녀가 자신의 왕위와 성별을 존중했으며, 비록 세 번의 전쟁을 치렀지만 결코 적으로 여기지 않았다고 말했다. 그녀의 죽음으로 합스부르크 가문은 합스부르크-로트링겐 가문으로 대체되었고, 아들 요제프 2세가 단독 통치자가 되어 더욱 급진적인 개혁을 추진했다.

마리아 테레지아는 일반적으로 "여제"라고 불리지만, 실제로는 신성 로마 제국 황제에 즉위한 적이 없다. 그녀는 합스부르크 가문의 영토와 가문을 상속받았기 때문에 실질적인 통치자였고, 당시에도 영토 내에서는 "여제"로 여겨졌다. 이는 남편인 프란츠 1세 황제가 로렌 공국 출신으로 합스부르크 영토 내에서 정치적 실권이 거의 없었고, 오스트리아 대공으로서 마리아 테레지아가 가진 실질적인 권력이 신성 로마 황제의 명목상 지위보다 훨씬 강했기 때문이다. 따라서 프란츠는 왕배(王配)로서의 이미지가 강했고, 마리아 테레지아의 여제적 성격(실제 지위는 황후이자 여왕)이 널리 인식되었다.

6. 1. 업적과 유산

마리아 테레지아의 40년에 걸친 통치는 다른 합스부르크 군주들과 비교했을 때 매우 성공적인 것으로 평가받는다. 그녀의 개혁은 제국을 국제적으로 중요한 현대 국가로 변모시켰으며,[3] 제국의 제도를 중앙 집권화하고 현대화했다. 그녀의 통치는 오스트리아에서 "계몽 전제주의" 시대의 시작으로 여겨지는데, 이는 군주의 조치가 더욱 현대적이고 합리적이 되며 국가와 국민의 복지를 고려하는 새로운 통치 접근 방식을 의미한다.

구체적인 개혁으로는 의복 규제 완화(1766년), 예수회 금지(1773년) 등이 있으며, 특히 예수회 금지 이후 직업을 잃은 하급 성직자들을 교사로 채용하여[69] 다른 나라보다 앞서 전국에 동일한 내용의 초등학교를 신설하고 의무 교육을 확립했다. 전국에 동일한 교과서가 배포되었고 각 지역의 언어로 교육이 이루어졌다.[70] 또한 네덜란드 출신 의사 판 스위텐 남작의 빈 대학교 의학부 개혁을 지원하고 시체 해부를 허용하는 등 의학 발전에 기여했다. 독실한 가톨릭 신자였음에도 불구하고, 그녀는 구시대적 신앙이 오스트리아 근대화의 장애물이 될 수 있음을 인식하고 있었다.[71]

종교적으로는 독실했지만, 평화로운 공공 생활을 위해 종교적 통합이 필요하다고 믿으며 종교적 관용은 명시적으로 거부했다. 그러나 교회가 군주로서의 특권에 간섭하는 것을 허용하지 않았고 로마와 거리를 두며 대주교, 주교 등의 선출을 통제했다. 그녀의 교회 정책은 국가 통제의 우위를 확보하는 데 중점을 두었으며, 로마로부터 국가 교회의 자율성을 옹호하는 얀세니즘 사상의 영향도 받았다. 그리스 가톨릭을 장려하고 라틴 교회 가톨릭과 동등한 지위를 강조했으며,[5] 공공 채찍질 금지, 종교 공휴일 및 수도회 수 축소 등 과장된 경건함을 억제하는 정책도 시행했다.

오스트리아 역사가 로버트 A. 칸(Robert A. Kann)은 마리아 테레지아가 평균 이상의 자질을 가진 군주였지만 지적으로는 아들 요제프나 레오폴트보다 열등했다고 평가했다. 그러나 따뜻한 마음, 실용적인 정신, 확고한 결단력, 건전한 인식을 가졌으며, 자신과 생각이 다르더라도 고문들의 우수한 의견을 받아들일 준비가 되어 있었다고 덧붙였다. 그녀는 자신의 대중적 이미지를 관리하는 데 능숙하여 백성들에게 존경과 애정을 동시에 불러일으켰다.[67]

그러나 그녀의 통치에는 논란의 여지가 있는 부분도 있다. 1772년, 아들 요제프 2세와 카우니츠 공작은 마리아 테레지아의 반대에도 불구하고 폴란드 제1차 분할을 주도했다. 그녀는 "우리가 지금까지 보호하고 지원해 왔다고 자랑해 온 무고한 나라를 약탈할 권리가 우리에게 어디에 있단 말인가?"라며 분할에 대한 도덕적 거부감을 표했지만, 프로이센의 프리드리히 2세와 러시아의 예카테리나 2세가 오스트리아 없이도 분할을 강행할 것이라는 현실을 깨닫고 결국 동의하여 갈리치아와 로도메리아를 얻었다. 또한, 1778년 발발한 바이에른 계승 전쟁("감자 전쟁")은 인강 지역 확보라는 미미한 성과에도 불구하고 막대한 재정적 손실을 초래하여 그녀가 이룬 재정 개선을 후퇴시켰다.[94] 일부 정책은 고문을 지지하는 등 계몽 시대의 이상과 일치하지 않았으며, 여전히 이전 시대 가톨릭의 영향을 많이 받았다. 카를 보첼카(Karl Vocelka)는 그녀의 개혁이 계몽 사상의 영향을 일부 받았지만 전반적으로는 절대주의적이고 중앙 집권적인 성격이 강했다고 평가했다.

1780년 11월 29일 마리아 테레지아의 사망으로 합스부르크 가문은 사실상 단절되었고, 합스부르크-로트링겐 가문으로 대체되었다. 그녀의 오랜 경쟁자였던 프로이센의 프리드리히 2세는 그녀의 죽음을 듣고 그녀가 자신의 왕위와 성별을 존중했으며, 비록 세 번의 전쟁을 치렀지만 결코 적으로 여기지 않았다고 말했다. 그녀의 사후, 공동 통치자였던 아들 요제프 2세가 단독으로 제위를 계승하여 더욱 광범위한 개혁을 추진했다.

마리아 테레지아는 오스트리아와 유럽 역사에 중요한 유산을 남겼다. 그녀를 기리기 위해 제국 전역에 많은 거리, 광장, 동상, 기념비가 세워졌다.

6. 2. 비판과 논란

마리아 테레지아는 독실한 가톨릭 신자였으며, 공공 생활의 평화를 위해 종교적 통합이 필수적이라 믿고 종교적 관용 개념을 명백히 거부했다. 그녀는 아들 요제프에게 보낸 편지에서 국교의 필요성을 강조하며 관용과 무관심이 사회 질서를 무너뜨릴 수 있다고 주장했다.[1] 이러한 입장은 당시 일부 여행자들로부터 편협하고 불관용적이라는 비판을 받았다.[2] 그러나 그녀는 교회가 군주로서의 특권에 간섭하는 것을 용납하지 않았고, 로마와 거리를 두며 대주교, 주교 등의 선출을 직접 통제했다.[3] 전반적으로 그녀의 교회 정책은 교회와 국가 관계에서 국가 통제의 우위를 확보하는 것을 목표로 했으며,[4] 로마로부터 국가 교회의 자율성을 강조하는 얀세니즘 사상의 영향도 받았다.[5]정치적으로는 폴란드 제1차 분할에 대한 입장이 논란이 되었다. 처음에는 아들 요제프와 카우니츠 공작이 주도한 분할에 대해 "무고한 나라를 약탈할 권리가 우리에게 어디 있단 말인가?"[6]라며 정의감을 내세워 반대했다. 그러나 프로이센의 프리드리히 2세와 러시아의 예카테리나 2세가 오스트리아 없이도 분할을 강행할 것이라는 현실적인 판단 아래 결국 동참하여 갈리치아와 로도메리아를 차지했다.[7] 이에 대해 프리드리히 2세는 "그녀가 더 많이 울수록, 더 많이 차지했다"고 비판적으로 언급했다.[8] 또한 바이에른 계승 전쟁(1778년-1779년)에서는 마지못해 참전했으나, 아들 요제프의 반대에도 불구하고 프리드리히 2세에게 평화 협상을 제안했다.[9] 이 전쟁은 오스트리아가 인강 지역을 얻는 데 그쳤고, 막대한 전쟁 비용 지출로 인해 이전의 재정 개선 성과를 상당 부분 상쇄시키는 결과를 낳았다.[10][9]

아들 요제프 2세와의 관계 역시 복잡했다. 두 사람은 빈번한 이념적 불일치와 성격 충돌을 겪었으며,[11] 마리아 테레지아의 강한 개성은 때때로 지적인 아들을 위축시켰다.[12] 그녀는 편지에서 아들과의 관계 어려움을 토로하며 퇴위까지 고려했지만,[13] 결국 실행에 옮기지는 않았다.[14]

오스트리아 역사가 로버트 A. 칸(Robert A. Kann)은 마리아 테레지아가 평균 이상의 자질을 가진 군주였지만, 지적으로는 아들 요제프나 레오폴트보다 열등했다고 평가했다.[15] 그녀의 통치는 계몽 전제주의의 시작으로 평가받기도 하지만,[16] 고문을 지지하는 등 일부 정책은 계몽주의 이상과 거리가 있었고, 여전히 이전 시대의 가톨릭교적 가치관에 깊이 영향을 받았다.[17] 역사가 카를 보첼카(Karl Vocelka)는 그녀의 개혁이 계몽주의 사상의 영향을 일부 받았음에도 "전반적으로 절대주의적이고 중앙 집권적인 것"으로 보인다고 평가했다.[18]

6. 3. 한국적 관점에서의 재해석

마리아 테레지아는 대중에게 비치는 자신의 모습, 즉 '페르소나'의 중요성을 잘 알고 있었으며, 이를 통해 백성들의 존경과 애정을 동시에 얻고자 했다. 예를 들어, 헝가리 여왕으로 즉위하기 전 프레슈부르크(현재의 브라티슬라바)에서 위엄과 소박함을 동시에 보여주며 백성들에게 깊은 인상을 남겼다.그녀의 40년에 걸친 통치는 다른 합스부르크 군주들과 비교할 때 매우 성공적인 것으로 평가받는다. 마리아 테레지아의 개혁은 합스부르크 제국을 국제적으로 중요한 영향력을 가진 현대적인 국가로 변화시키는 데 크게 기여했다. 그녀는 제국의 여러 제도를 중앙 집권화하고 현대화했으며, 그녀의 통치 시기는 오스트리아에서 '계몽 전제주의' 시대의 시작으로 여겨진다. 계몽 전제주의는 군주가 국가와 국민 전체의 복지를 고려하며 보다 합리적이고 현대적인 방식으로 통치하는 것을 의미한다.

하지만 그녀의 정책 중 일부는 계몽 시대의 이상과는 거리가 멀었다. 예를 들어 고문을 공식적으로 폐지하지 않았으며, 통치 방식 역시 이전 시대의 가톨릭교적 가치관에 깊은 영향을 받았다. 역사가 카를 보첼카(Karl Vocelka)는 "전반적으로 마리아 테레지아의 개혁은 계몽주의 사상의 영향을 일부 받았다고 볼 수 있지만, 근본적으로는 절대주의적이고 중앙 집권적인 성격이 강하다"고 평가했다.

마리아 테레지아는 18세기 가장 성공적인 합스부르크 군주 중 한 명이자 뛰어난 지도자로 인정받지만, 그녀의 다소 강경한 성격 때문인지 현대 역사가들이나 대중 매체의 주목을 비교적 덜 받는 경향이 있다.[8]

참조

[1]

백과사전

Pragmatic Sanction of Emperor Charles VI

https://www.britanni[...]

2018-11-29

[2]

학술지

Making Maria Theresia 'King' Of Hungary

2020-01-01

[3]

서적

Morris

[4]

학술지

An End to Witch Trials in Austria: Reconsidering the Enlightened State

https://www.cambridg[...]

1999-01-01

[5]

학술지

Magda Logomer Herucina

https://www.academia[...]

2017-02-01

[6]

웹사이트

What made Austria's Maria Theresa a one-of-a-kind ruler

https://www.dw.com/e[...]

Deutsche Welle

2018-12-02

[7]

백과사전

Robotpatent

https://www.britanni[...]

2018-11-28

[8]

웹사이트

A Habsburg to Be Reckoned With: Two Books on Maria Theresa

https://www.wsj.com/[...]

2022-02-03

[9]

웹사이트

The History of Subotica

https://www.subotica[...]

[10]

웹사이트

Modern Re-strikes: Maria Theresa Taler in Silver

https://www.muenzeoe[...]

[11]

웹사이트

What are Maria Theresa Chandeliers?

https://web.archive.[...]

2021-08-07

[12]

웹사이트

History

https://www.artglass[...]

[13]

웹사이트

300th Anniversary of Maria Theresa's Birth

https://www.lighting[...]

2017-05-11

[14]

웹사이트

Blog : Maria Theresa Chandeliers

https://www.classica[...]

[15]

웹사이트

History and Styles of Chandeliers

https://www.nonsolol[...]

2021-04-26

[16]

웹사이트

Maria Theresia: Eine Frau, die alles im Blick hat

https://www.bundespr[...]

[17]

서적

Genealogie ascendante jusqu'au quatrieme degre inclusivement de tous les Rois et Princes de maisons souveraines de l'Europe actuellement vivans

https://books.google[...]

Frederic Guillaume Birnstiel

[18]

서적

江村 2013

[19]

서적

グレーシング 1999

[20]

서적

グレーシング 1999

[21]

서적

江村 2013

[22]

서적

倉田 1994

[23]

서적

江村 2013

[24]

기타

[25]

서적

グレーシング 1999

[26]

서적

江村 2013

[27]

서적

江村 2013

[28]

서적

江村 2013

[29]

기타

[30]

서적

江村 2013

[31]

서적

江村 2013

[32]

서적

江村 2013

[33]

서적

江村 2013

[34]

서적

江村 2013

[35]

서적

江村 2013

[36]

서적

江村 2013

[37]

서적

岩崎 2017

[38]

서적

江村 2013

[39]

서적

江村 2013

[40]

서적

岩崎 2017

[41]

서적

江村 2013

[42]

서적

江村 2013

[43]

서적

岩崎 2017

[44]

서적

江村 2013

[45]

서적

江村 2013

[46]

서적

江村 2013

[47]

위키피디아

프리드리히 2세

[48]

서적

江村 2013

[49]

서적

江村 2013

[50]

위키피디아

카를 4세 필립 테오도르

[51]

서적

江村 2013

[52]

서적

江村 2013

[53]

서적

江村 2013

[54]

서적

江村 2013

[55]

서적

江村 2013

[56]

서적

江村 2013

[57]

서적

江村 2013

[58]

서적

江村 2013

[59]

서적

江村 2013

[60]

서적

江村 2013

[61]

서적

江村 2013

[62]

서적

명화로 읽는 로마노프가 12 이야기

고분샤

[63]

서적

江村 2013

[64]

서적

江村 2013

[65]

서적

江村 2013

[66]

서적

江村 2013

[67]

서적

江村 2013

[68]

서적

江村 2013

[69]

서적

江村 2013

[70]

서적

江村 2013

[71]

서적

江村 2013

[72]

서적

江村 2013

[73]

서적

江村 2013

[74]

서적

江村 2013

[75]

서적

江村 2013

[76]

서적

江村 2013

[77]

서적

江村 2013

[78]

서적

江村 2013

[79]

서적

文明の誕生 メソポタミア、ローマ、そして日本へ

中央公論新社

[80]

서적

江村 2013

[81]

서적

江村 2013

[82]

서적

江村 2013

[83]

서적

グレーシング 1999

[84]

웹사이트

6つのピアノ変奏曲 ト長調 K.180 (K6.173c)

http://www.marimo.or[...]

[85]

서적

(서적 제목 없음)

[86]

일반

[87]

일반

[88]

백과사전

Marie Theresa

http://www.britannic[...]

브리태니커백과사전

2009-04-22

[89]

서적

[90]

서적

[91]

일반

[92]

서적

[93]

서적

[94]

웹사이트

Pragmatic Sanction of Emperor Charles VI

http://www.britannic[...]

2009-10-15

[95]

일반

[96]

일반

[97]

일반

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com